「寝る前にちょっとだけ…」と思ってスマホを手に取ったら、気づけば1時間以上もSNSや動画を見てしまっていた。そんな経験はありませんか?

多くの人にとってスマホは日常生活の一部であり、手放すことが難しい存在になっています。特に就寝前は一日の終わりで気が緩む時間帯。ベッドの中でスマホを触ることが当たり前の習慣になっている人も少なくありません。

しかし、便利さの裏側で「就寝前のスマホ利用」が睡眠の質を下げる要因として注目されています。もちろん医学的に断定できるわけではありませんが、多くの人が「寝る前にスマホを使いすぎた翌朝は、なんとなく疲れが取れていない」と実感しています。

これは誰にでも共通する普遍的な感覚であり、生活の質を左右する重要な要素です。

この記事では、「睡眠の質」の基本的な考え方から、スマホがどのように関わるのか、避けたいNG行動や改善のための工夫、そして代替できる快眠習慣までを幅広く解説していきます。

今日からできる実践的なヒントをまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

睡眠の質とは?快眠を支える基本の考え方

まず前提として理解しておきたいのが「睡眠の質」という考え方です。

多くの人が「今日は何時間眠れたか」を気にしますが、実は長さよりも中身の充実度が重要です。

6時間でもぐっすり眠れたと感じる日もあれば、8時間眠ったのにすっきりしない日もありますよね。これはまさに「睡眠の質」の違いから生まれる体感の差です。

睡眠の質が高い状態とは、次のような特徴を持ちます。

- 眠りにつくまでの流れがスムーズである

- 夜中に起きても再び眠りやすい

- 朝の目覚めが爽やかで、日中に気分が安定している

一方で睡眠の質が低い状態は、以下のようなサインで表れることがあります。

- 寝つきが悪く、布団に入ってから時間がかかる

- 長く寝たはずなのに疲れが抜けにくい

- 朝の目覚めが重く、気分が切り替わりにくい

もちろん人によって感じ方には差がありますが、ポイントは「睡眠時間=快眠の保証にはならない」ということです。つまり、就寝前にどのように過ごすか、寝室の環境をどう整えるかといった要素が、実際の「睡眠の質」に大きく関わってきます。

特に現代人にとって無視できないのが、スマホなどデジタルデバイスの影響です。便利さの一方で、私たちの生活リズムや眠る準備に干渉していることを理解することが大切です。

就寝前にスマホを使う人が多い理由

では、なぜ人は寝る直前にスマホを触ってしまうのでしょうか。

その理由は、スマホが「便利さ」「娯楽」「安心感」を同時に与えてくれるからです。

SNSやメッセージの確認

寝る前にSNSやメッセージをチェックする習慣は非常に一般的です。

友人や同僚からの通知が気になって、ついアプリを開いてしまう。そこで会話が始まれば、眠気があってもついやり取りを続けてしまいます。

「返信しないと失礼かも」という心理も働き、就寝前の大切なリラックスタイムが削られることになります。

動画やゲームでリラックス

一日の疲れを癒すために、YouTubeや映画、ゲームを寝る前に楽しむ人も多いです。

確かに気分転換にはなりますが、時間を忘れて長時間続けてしまう危険性があります。「あと1本だけ」と思ったら、気づけば深夜になっている……これはよくあるパターンです。

情報収集や学習

ニュースサイトやネット記事をチェックして「明日の予定に備えたい」という人もいます。

学習や調べものを就寝前に行う人もいますが、これもまた頭が活性化してしまい、気持ちが休まらない原因となることがあります。

安心感を得たい心理

布団に入ってからスマホを触ることで、「今日もいつも通りのルーティンをこなした」という安心感を得る人もいます。

しかし、スマホを手にすることが「眠りに入る前の儀式」になってしまうと、逆にスマホがないと落ち着かない状態を作り出してしまう可能性もあるのです。

このように、就寝前のスマホ利用は便利で楽しい半面、眠りに向かう切り替えを妨げるリスクをはらんでいます。

スマホが睡眠の質に与える主な影響

就寝前のスマホ利用が「睡眠の質」に与える影響には、大きく分けて二つの側面があります。

ブルーライトによる刺激

スマホの画面からはブルーライトと呼ばれる青白い光が発せられています。

これは太陽光の一部に近い性質を持つため、夜に浴びると「まだ眠る時間ではない」と体に勘違いさせてしまうことがあります。

結果として、眠りに入る準備が整いにくくなり、スムーズに休息モードへ移行できなくなることがあるのです。

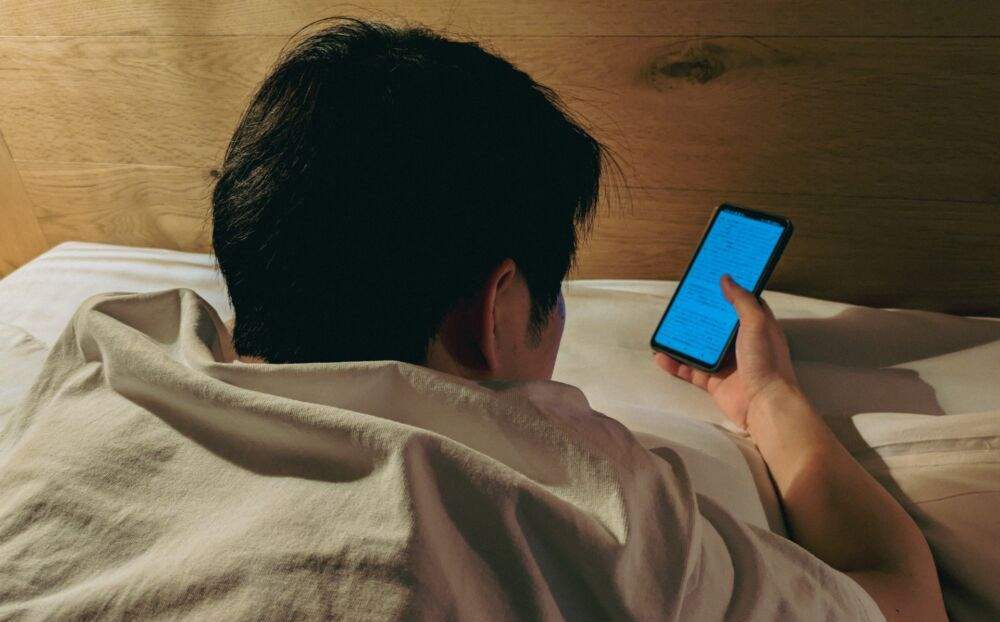

脳の活性化と感情の揺さぶり

もうひとつの側面は情報刺激による脳の活性化です。SNSで友人の投稿を見たり、動画で笑ったり感動したりすると、感情が大きく動きます。

その高揚感は楽しい一方で、布団の中で心を静める妨げになってしまうことがあります。

さらに、ニュースやメールでネガティブな情報を得た場合、頭の中で考えが巡り、心が落ち着かなくなることもあります。

つまりスマホは「光」と「情報刺激」の二重の要因で、眠るための準備を邪魔している可能性があるのです。

就寝前のスマホ利用でよくあるNG行動

スマホは便利で楽しい反面、寝る直前の扱い方を間違えると睡眠の質を大きく下げてしまう要因になります。

ここでは、特に避けたいNG行動を具体的に紹介します。自分に当てはまるものがないか、一度チェックしてみましょう。

布団に入ってからの長時間スクロール

一日の終わりに「少しだけSNSを見てから寝よう」と思っても、気づけば1時間以上もスクロールを続けていたというのはよくある話です。

情報が無限に流れてくるSNSや動画サービスは、意志が強い人でもやめどきが難しいのが特徴。布団に入ってから長時間スマホを使うことは、寝る準備どころか覚醒状態を長引かせることになりがちです。

画面の明るさを強いまま使う

寝室を暗くしても、スマホ画面を最大の明るさで使ってしまう人は少なくありません。

明るすぎる光は脳に刺激を与え、「今は活動の時間だ」と錯覚させてしまいます。特に目元に近づけて画面を見続けると、眠気が遠のき、布団に入っても気持ちが落ち着きにくくなります。

通知やアラームで中断される

寝る直前や眠っている最中にスマホの通知が鳴ると、「何のメッセージだろう?」と意識が引き戻されてしまうことがあります。

たとえ音が鳴らなくても、枕元にスマホを置いているだけで「いつ通知が来るか分からない」という不安が頭の片隅に残り、休息に集中できなくなることもあります。

これらのNG行動は、すべて小さな積み重ねが翌朝のすっきり感を奪う要因になります。日常の習慣を少し変えるだけで改善できるので、意識して避けたいポイントです。

睡眠の質を守るためのスマホ対策

「寝る前にスマホを完全に使わない」というのは理想ですが、現実的には難しい人も多いでしょう。

そこでおすすめなのが工夫しながらスマホを使うこと。就寝前のスマホ利用を少し工夫するだけで、睡眠の質はぐっと守りやすくなります。

ナイトモードやブルーライトカットを活用

ほとんどのスマホには、画面を暖色系に変えるナイトモードや、ブルーライトを軽減するブルーライトカット機能があります。

これらを寝る1〜2時間前からオンにするだけで、光の刺激をやわらげられます。加えて、画面の明るさを自動調整ではなく少し暗めに固定するのも有効です。

通知を切る/おやすみモードを設定

寝る直前に通知が来ると、どうしても内容が気になってしまいます。

アプリの通知を切るか、スマホの「おやすみモード」を設定するのがおすすめです。これにより、寝る前から「通知が来ない安心感」が得られ、落ち着いて布団に入ることができます。

寝室に持ち込まない

根本的な解決策はスマホを寝室に持ち込まないことです。リビングで充電しておけば、布団に入ってから手を伸ばすことができません。最初は不安かもしれませんが、「なくても眠れる」と分かれば習慣化しやすいです。

つまり大切なのは「スマホを使う時間と場所をコントロールする」ことです。無理にゼロにしなくても、自分に合った範囲で工夫すれば十分に睡眠の質を守れます。

スマホの代わりにおすすめの習慣

「スマホをやめたら寝る前に何をすればいいの?」という疑問はよく聞かれます。

ここでは、スマホの代わりに取り入れることでリラックスしやすく、眠りにつながりやすい習慣を紹介します。

紙の本や雑誌を読む

紙の本や雑誌は、スマホ画面のように光を発しないので目に優しく、自然と眠りやすい環境を作れます。

特にストーリー性のある小説やエッセイは、頭の中を日常から切り離す効果があり、リラックスのきっかけになります。

軽いストレッチや深呼吸

布団に入る前に軽く体を伸ばしたり、深呼吸をすることで筋肉のこわばりをほぐし、心も落ち着きやすくなります。

特別な道具も必要なく、数分でできるので「寝る前の儀式」にしやすい習慣です。

アロマや音楽

香りや音楽もおすすめです。ラベンダーなどのアロマを焚いたり、静かなヒーリングミュージックを流すと、自然と心がゆるみます。毎晩同じ香りや音楽を取り入れることで、体が「これが眠る合図」と学習し、習慣として定着しやすくなります。

このような習慣はスマホより刺激が少なく、自然に眠りを迎える準備になります。最初は少し物足りないと感じるかもしれませんが、数日続ければ心地よさを実感できるはずです。

睡眠の質を高める就寝前ルーティンの作り方

質の高い睡眠を得るためには、就寝前に「眠るためのスイッチを入れる習慣」を持つことが大切です。

人は習慣に従いやすい生き物であり、毎日同じ行動を繰り返すことで、体と心が自然に休息モードに切り替わります。

デジタル断ち30分ルール

おすすめなのが「寝る30分前からはスマホを手に取らない」というルールです。

この30分をストレッチや読書、日記、リラックスタイムに充てるだけで、翌朝の爽快感が変わってきます。最初は難しいかもしれませんが、少しずつ習慣化すれば自然に続けられます。

寝室環境を整える

寝室は「眠るための専用空間」として整えることが重要です。

照明は暖色系で明るさを落とし、温度や湿度を快適に調整します。さらに、寝具は通気性や肌触りにこだわると、眠りの質が向上します。

自分なりの儀式を作る

例えば、毎晩同じ香りのアロマを使う、特定の音楽を流す、寝る前に温かい飲み物を少しだけ飲むなど。

「これをしたら眠る」という合図を自分で作ると、体が自然に睡眠モードに切り替わります。

睡眠の質改善に役立つグッズ紹介

就寝前のスマホ習慣を見直すには、自分の意志だけでなく環境を整える工夫も大切です。

そこで役立つのが「快眠をサポートするグッズ」。これらを取り入れることで、スマホに手を伸ばしたくなる誘惑を減らし、自然に眠る準備が整いやすくなります。

目覚まし時計

多くの人がスマホを枕元に置く理由は「アラーム代わりに使うから」です。しかし、これこそが夜遅くまでスマホを触ってしまう最大の原因になりがちです。

そこでおすすめなのがシンプルな目覚まし時計。スマホを寝室から追い出せば、通知や光の誘惑から解放されます。

最近は光で徐々に明るくして自然に起きられるタイプや、静かな環境でも振動で起こしてくれるタイプなど多機能な製品も増えており、ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。

ブルーライトカットメガネ

「どうしても寝る前にスマホを見なければならない」という日もあります。

そんなときはブルーライトカットメガネが便利です。100%完全に防げるわけではありませんが、目の疲れや刺激を和らげる効果が期待できます。

パソコン作業やタブレット閲覧にも使えるので、日常生活全般で重宝するアイテムです。できれば寝る1〜2時間前から使用し、画面の明るさを下げる工夫と組み合わせるとさらに効果的です。

快眠寝具やアロマ

スマホを「触らない選択」をするためには、代わりに心地よい環境を整えることがポイントです。

そのためには寝具やアロマの工夫が役立ちます。肌触りの良いコットンやガーゼ素材のパジャマ、通気性に優れたマットレス、やわらかい抱き枕などを取り入れると、布団に入る時間そのものが楽しみになります。

また、ラベンダーやベルガモットのアロマをディフューザーで焚いたり、ピロースプレーとして枕に吹きかけると、自然と「眠りに入る合図」になります。香りや触感を上手に取り入れることで、「スマホではなく寝具や香りに意識を向ける」習慣が作りやすくなります。

その他のおすすめグッズ

- 読書用ライト:スマホの代わりに本を読む人には、目に優しい暖色系の小型ライトがおすすめ。

- 加湿器:乾燥が気になる季節に活用すれば、喉や肌が快適になり眠りやすさもアップ。

- サウンドマシン:小鳥のさえずりや雨音など、一定の自然音が流れる装置はリラックス効果が高い。

もちろん、これらのグッズは必ずしも必要不可欠ではありません。

しかし「道具の力を借りることで習慣が変えやすくなる」というのは確かです。自分に合うアイテムをひとつでも取り入れると、自然にスマホから距離を置きやすい環境が整い、結果的に「睡眠の質」を守りやすくなるでしょう。

まとめ|就寝前のスマホ習慣を見直して「睡眠の質」を高めよう

就寝前のスマホは便利で楽しい反面、「睡眠の質」を下げる要因にもなり得ます。

大切なのは「完全にやめる」ことではなく、自分に合ったルールを作ることです。寝る前30分はスマホから離れる、代わりに本やストレッチを取り入れる、寝室を心地よい空間に整える──そんな小さな工夫が翌朝の爽快感を生み出します。

ぜひ今日からできる一歩を試し、スマホと上手に付き合いながらあなた自身の睡眠の質を少しずつ高めていきましょう。