今回のお題は「端役」「撒布」「齎す」です。

どこかで見たような気もするけどなかなか難しい…

あなたには全て読むことができますか?

目次

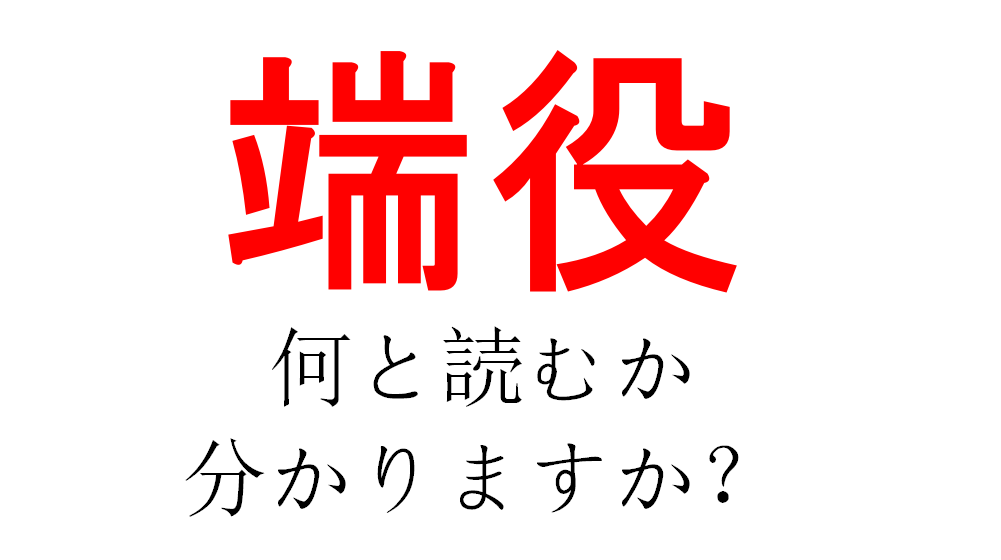

1問目はこの漢字から!「端役」

舞台に出演する人にとっては、誰もが経験する「端っこの役」。

「脇役」よりももっと目立たない「チョイ役」のようなイメージがありますが、どうでしょうか?

意外にも、「端っこのような役」の意味から転じて他の言葉を表している場合もありますよね・・・。

今回は目立たない「端役」、これが正しく読めないといつまでも「端役」止まりかも??

「端役」の読み方のヒントはコレ!

ヒント① 「はしやく」とは読みません。

ヒント② 「〇〇〇」の3文字です。

ヒント③ 「役」の部分は「やく」と読みます。

「端役」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「はやく」です!

「端役」とは、読んで字のとおり、「舞台劇やドラマなどで主役ではない役割の人のこと」です。

いわゆるチョイ役ですね。

基本的には、ただ通りすぎるだけの人や背景として動かない役割の人だったり、まさに演劇における一番下っ端の役とも言えますが、言い方を変えれば大事な下積みですね。

何の世界でもそうですが、確かな基礎・基本や下積みがあって大成するもの。

もし、あなたが今「端役」として頑張っているなら、きっとその努力は報われます!

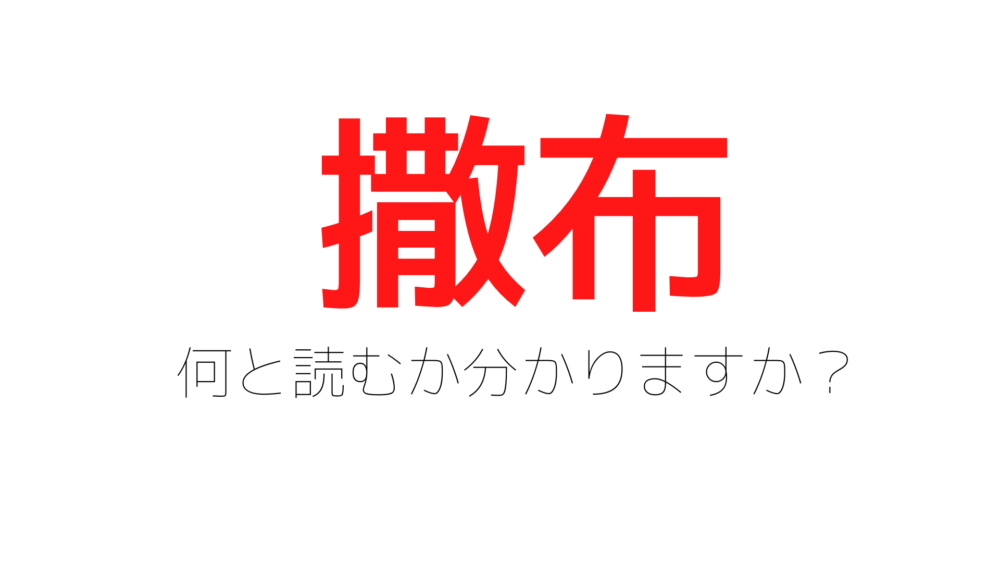

2問目はこの漢字!「撒布」

「撒布」って何て読むか分かりますか?

(さんぷ)ではありません。

(さんぷ)は「散布」ですので、「手へん」がありません。

さあ、一体何と読むのでしょうか?

「撒布」の読み方のヒントは?

例文①:全ての農地に水を「撒布」するように命じた

例文②:驚くべき遠距離に「撒布」される

という風に使います。

意味は「広範囲にまき散らすこと」です。

何と読むか分かりましたか?

「撒布」の読み方、正解は……

正解は……

「さっぷ」

です!

現在では、「撒布」も「散布」も(さんぷ)と読むようになりましたので、

厳密には間違いではありません。

「散」につられて(さんぷ)と読む人が多かったためです。

同じ間違いをする人が多いと、その間違いがそのまま定着し、「慣用音」と呼ばれる音読みが生まれます。

「撒布」と似たような言葉で「噴霧」がありますが、意味に違いがあります。

「撒布」は水や薬剤をそのままジョウロ等を用いてまき散らすことですが、「噴霧」は液状のものを霧状(ミスト)にしてまき散らす必要があります。噴射器等を使って、農業等で農薬をまくときに使う言葉です。

最近ではドローンを導入して農薬を「撒布」する人も増えてるようですね!

最後までお読みいただきありがとうございました!

最後はこの漢字!「齎す」

「齎す」・・・読み方はもちろん、画数も多くて書き方も予想が付かない難しい漢字ですね。

「齋藤」「齊藤」「斎藤」など、色々な文字がある「さいとう」さんの「さい」の漢字にも似ていますが、「さい」とは読みません。

「臍の緒(へそのお)」の「臍」にも似ていますが、これも違います。

これが読めたら、あなたも漢字マスターですよ!

「齎す」の読み方のヒントは・・・?

画数の多い「齎」の文字ですが、よく見ると「貝」の文字が一部分に使われているのが分かりますよね。

かつて中国では貝を貨幣の代わりに使っていたことから、「財産」や「財宝」という意味を表しているんです。

そして、お金や財産に関する漢字に「貝」が使われます。

例えば、「財」「貯」「購」「贈」などなど・・・

「齎」という漢字にもやはり「宝・財貨・おくりもの・持ち物」といった意味があるんです。

「齎す」と送り仮名が付くと、「持ってくる」「ある状態を生じさせる」という意味になります。

読み方はひらがなで「〇〇〇す」の4文字です。

分かりましたか?

「齎す」の読み方の答えは・・・

正解は、「もたらす」でした!

正解は、「もたらす」でした!

ヒントにあるように、「齎す(もたらす)」には「持ってくる」「ある状態を生じさせる」という意味があります。

例えば「青い鳥には幸せを齎すと言う言い伝えがある」「良い知らせを齎す」などと使われます。

ただし、「地震が甚大な被害を齎す」など、ネガティブな事柄にも使われるんですよ。

その点も覚えておくと上級者です!

最後までお付き合いいただきありがとうございました。