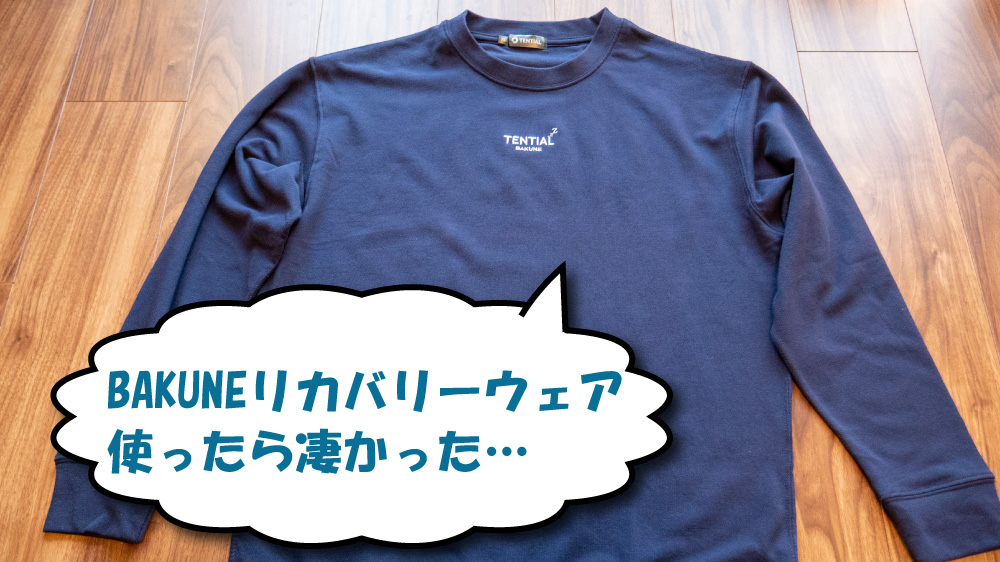

お腹の張りや便秘、なんとなく続く不調に悩んでいませんか。腸もみは、自宅で手軽に始められるセルフケアとして注目されています。

お腹の張りや便秘、なんとなく続く不調に悩んでいませんか。腸もみは、自宅で手軽に始められるセルフケアとして注目されています。

腹部を優しく刺激することで、腸の動きをサポートし、心身のバランスを整える腸もみ。しかし、正しいやり方を知らないまま始めると、思うような変化を感じられないこともあります。

この記事では、腸もみの基本的な手順から、効果を高めるコツ、安全に続けるための注意点まで、実践に必要な情報を網羅的にお伝えします。毎日5分からできる具体的な方法を知ることで、あなたも今日から腸もみを生活に取り入れられます。

腸もみのやり方は?基本手順とコツを解説

腸もみを効果的に行うには、準備から実践まで、いくつかの重要なポイントがあります。初めての方でも安心して取り組めるよう、基本的な流れを順を追って説明します。

正しい姿勢、適切な圧の強さ、タイミングなど、これらの要素を理解することが、腸もみの効果を最大限に引き出す鍵となります。

腸もみの準備と姿勢(仰向け・膝立て・リラックス)

腸もみを始める前の準備は、効果を左右する大切なステップです。まず、ゆったりとした服装に着替え、腹部を締め付けるベルトや下着は外しましょう。

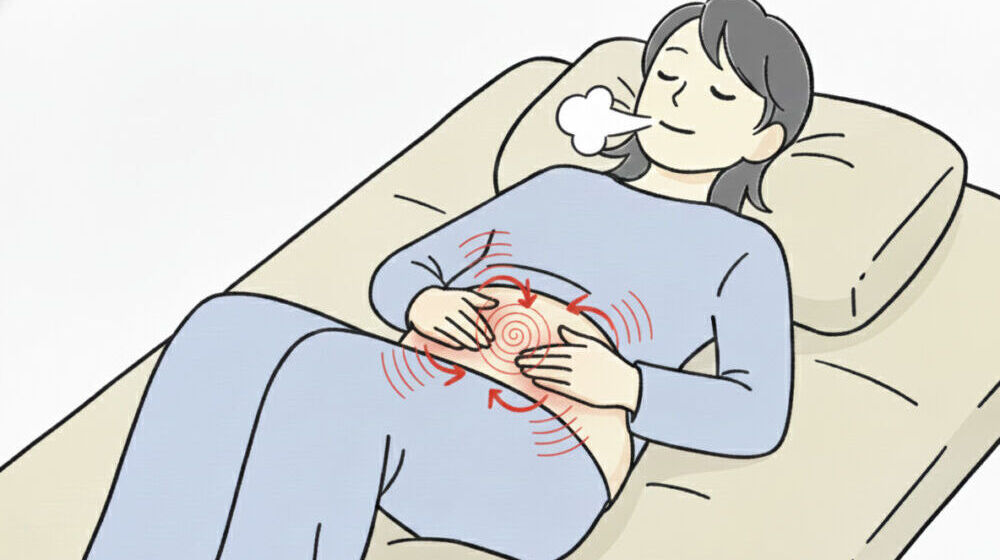

最も基本的な姿勢は、仰向けに寝て両膝を軽く立てる形です。この姿勢をとることで、腹筋が自然に緩み、指の圧が腸まで届きやすくなります。

枕やクッションを膝の下に入れると、さらにリラックスした状態を保てます。肩の力を抜き、深くゆっくりとした呼吸を数回繰り返してから始めることで、リラックスしやすい状態になり、取り組みやすくなります。

室温は快適に保ち、照明を少し暗めにするなど、心地よい環境を整えることも大切です。リラックスした状態で行うことが、腸もみの基本中の基本となります。

腸もみの基本「のの字/時計回り」と圧の目安

腸もみの最も基本的な手技が「のの字マッサージ」です。これは、おへそを中心に時計回りに円を描くように、手のひらや指の腹でゆっくりと圧をかけながらなでる方法です。

時計回りに行う理由は、大腸の内容物が進む方向に沿っているためです。右下腹部から始め、右の肋骨下、みぞおちの下、左の肋骨下を通り、左下腹部へと移動します。

圧の強さは「心地よい」と感じる程度が目安です。痛みを感じるほど強く押す必要はありません。むしろ、痛みを感じる場合は力が強すぎるサインです。

指の腹で優しく押し込むようなイメージで、一箇所あたり3〜5秒ほどかけてゆっくりと圧をかけます。息を吐きながら押し、吸いながら緩めるリズムを意識すると、より効果的です。

腸もみの回数・時間・頻度(1回何分・1日何回)

腸もみは1回あたり5分から10分程度が目安です。長時間行えば効果が上がるわけではなく、短時間でも毎日続けることの方が重要です。

「のの字マッサージ」なら、時計回りに5〜10周程度を目安にしましょう。焦らず、ゆっくりとしたペースで行うことがポイントです。

1日の回数については、基本的には1日1回で十分ですが、朝と夜の2回に分けて行うのも効果的です。朝は腸の動きを活性化させ、夜はリラックス効果を高める目的で行います。

最初から完璧を目指す必要はありません。まずは1日5分、週に3〜4回から始めて、徐々に習慣化していくことをおすすめします。

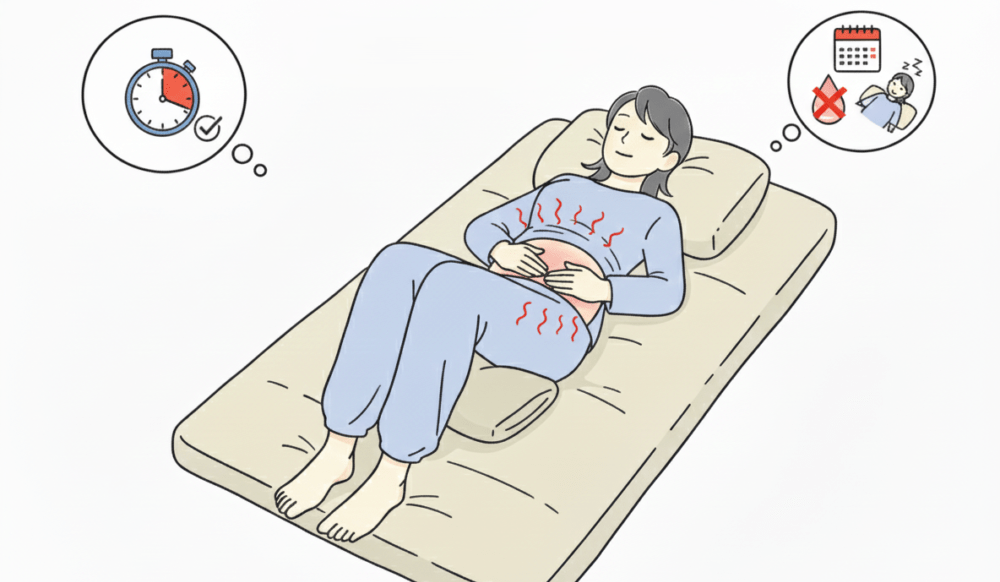

腸もみはいつやる?朝・入浴後・就寝前の選び方

腸もみを行うタイミングは、目的や生活リズムに合わせて選ぶことができます。ただし、食後すぐは避けるのが基本です。最低でも食後1〜2時間は空けましょう。

朝、目覚めた直後に布団の中で行うのは、一日の切り替えとして取り入れやすいタイミングです。朝のルーティンとして取り入れやすいタイミングです。

入浴後は体が温まり、血行が良くなっているため、腸もみに取り組みやすい時間帯です。リラックスした状態で行えるメリットもあります。

就寝前の腸もみは、落ち着いて過ごしやすい時間づくりに向いています。眠る前のリラックスタイムとして取り入れやすいタイミングです。自分の生活リズムや目的に合わせて、無理なく続けられる時間を選びましょう。

腸もみとは?意味と目的をわかりやすく解説

腸もみは、腹部の外側から手技を用いて小腸や大腸を刺激し、腸の動きをサポートするマッサージ法です。腸は腹部に位置し、体表からアプローチできる特性があります。

単なる物理的な刺激だけでなく、自律神経やお腹の調子に配慮し、心身のコンディションを整えやすくすることを目的とする考え方もあります。

腸もみのねらいと基本概念

腸もみの主なねらいは、蠕動の流れに沿ってお腹をケアし、快適さを目指すことです。腹部への適度な刺激は、腸管壁の筋肉を活性化させます。

さらに、腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、脳と密接に情報を交換しています。腸もみを通じて腸の状態が整うと、気持ちが落ち着きやすいと感じる人もいます。

腸には免疫細胞が多く集まっているため、腸内環境を整えることは、免疫機能のサポートにもつながります。また、体を温めてリラックスしやすくするケアとして用いられることがあります。

つまり腸もみは、便秘解消という一つの目的だけでなく、全身の健康維持に関わる包括的なセルフケアとして位置づけられます。

腸もみの始め方:小さく始めて続けるコツ

腸もみを始めるときは、完璧を目指さず、小さなステップから取り組むことが成功の秘訣です。まずは1日5分、週に3回程度からスタートしましょう。

最初から複雑な手技を覚える必要はありません。基本の「のの字マッサージ」だけでも十分な効果が期待できます。シンプルな方法を確実に続けることが重要です。

続けるコツは、既存の習慣とセットにすることです。「朝起きたら腸もみ」「お風呂の後に腸もみ」というように、すでに定着している行動と結びつけると忘れにくくなります。

効果を実感するまでの期間には個人差があります。数日で変化を感じる人もいれば、2〜3週間かかる人もいます。焦らず、気長に続ける姿勢が大切です。

腸もみで「固いところ」をほぐすには?部位別の考え方

腸もみを行っていると、腹部に特に硬く感じる部分があることに気づくかもしれません。これらの硬さは、便やガスの滞留、筋肉の緊張などを示唆しています。

硬い部分を見つけたら、その場所を重点的に、しかし優しくアプローチすることが大切です。

へそ周りがかたいときの腸もみのコツ

へその周辺が硬く感じる場合、小腸の周辺に何らかの滞りがある可能性があります。この部分は比較的デリケートなため、特に優しく扱う必要があります。

へそを中心に、指の腹で小さな円を描くように、ごく軽い圧でマッサージしましょう。時計回りに少しずつ範囲を広げていくイメージです。

息を吐きながらゆっくりと圧をかけ、吸いながら緩めるリズムを繰り返します。焦らず、1箇所あたり10〜15秒ほどかけて丁寧に行いましょう。

硬さが徐々にほぐれてくると、お腹が温かくなったり、グルグルと音がしたりすることがあります。これは腸が動き始めたサインです。無理に硬さを取ろうとせず、継続的なケアで少しずつ改善を目指します。

固さを感じたときの腸もみ:圧・円の大きさ・速度の調整

固い部分を見つけたときは、通常よりもさらに慎重なアプローチが必要です。圧の強さを通常の半分程度に抑え、極めてゆっくりとした動きで行いましょう。

円を描く大きさも小さめにします。直径3〜5センチ程度の小さな円から始め、徐々に大きくしていくと効果的です。大きく激しく動かすよりも、小さく丁寧に動かすことが重要です。

速度については、1周を5〜10秒かけるくらいのゆっくりペースが理想です。急いで何周もするのではなく、一つひとつの動きを丁寧に行います。

固い場所を見つけても、1回の腸もみで無理にほぐそうとしないでください。毎日少しずつアプローチすることで、数日から1週間程度で徐々に柔らかくなっていくケースが多いです。

\今なら楽天ログインで2000円OFFクーポンもらえる!/

腸もみの注意点は?やりすぎ・強圧のNG例を解説

腸もみは比較的安全なセルフケアですが、間違った方法で行うと逆効果になることもあります。安全に効果を得るため、守るべき注意点を理解しておきましょう。

特に、強すぎる圧や長時間の実施は、腸に負担をかける可能性があります。

腸もみで強く押しすぎのサインと対処

強く押しすぎている場合、いくつかのサインが現れます。最も分かりやすいのが、施術中または施術後に腹部に痛みが残ることです。

腸もみの後にお腹が張ったように感じる、硬くなる、不快感が増すといった症状も、圧が強すぎるサインです。正しく行えば、施術後は逆にお腹が軽く、柔らかくなります。

皮膚に赤みが残る、翌日に筋肉痛のような痛みがあるといった場合も、力の入れすぎを示しています。腸もみは筋肉トレーニングではないため、このような反応は望ましくありません。

これらのサインに気づいたら、すぐに圧を弱めましょう。手のひら全体で優しくなでる程度から始め直し、徐々に自分に合った強さを見つけていくことが大切です。

安全に腸もみを続けるための自己チェック

腸もみを安全に続けるため、定期的なセルフチェックを習慣にしましょう。まず、実施前に体調を確認します。発熱や激しい腹痛がある時は行いません。

妊娠中、生理中、腹部に手術の痕がある、腹部に炎症や感染症がある場合は、事前に医師に相談することが必要です。特に妊娠初期は慎重な判断が求められます。

実施中は自分の感覚に敏感になりましょう。「心地よい」「気持ちいい」と感じられているか、呼吸は楽にできているかを常に確認します。

実施後のチェックも重要です。お腹の状態が改善している、リラックスできた、排便がスムーズだったなど、ポジティブな変化があるかを観察しましょう。逆に不快な症状が出た場合は、方法を見直す必要があります。

腸もみの時間配分と休止の目安

腸もみは長時間行えばよいというものではありません。1回あたり5〜10分、長くても15分程度にとどめることが推奨されます。

同じ部位を何度も繰り返し刺激するのも避けましょう。1箇所あたり数回の刺激で次の部位に移ることで、腸全体にバランスよくアプローチできます。

毎日行うことは基本的に問題ありませんが、体調がすぐれない日、お腹に違和感がある日は無理に行わず休止しましょう。休むことも大切なセルフケアの一部です。

生理期間中は、痛みや不快感が増す可能性があります。その場合は数日間休止するか、非常に軽いタッチでのマッサージに切り替えるなど、身体の声に従った判断が必要です。

腸もみと食事の関係は?食後のタイミングと水分補給

腸もみの効果は、食事との関係性を理解することでさらに高まります。実施のタイミングや、前後の食事内容、水分補給の方法を工夫することが重要です。

特に消化活動との兼ね合いを考慮することで、安全かつ効果的な腸もみが実現します。

腸もみの前後で意識したいこと

腸もみを行う前には、胃腸に食べ物がない状態が理想的です。食後すぐに腹部を刺激すると、消化活動の妨げになり、不快感や吐き気を引き起こす可能性があります。

食後は最低でも1〜2時間、できれば3時間程度空けてから行いましょう。朝起きた直後や就寝前は、胃が空になっている時間帯なので特に適しています。

腸もみの後も、すぐに大量の食事を摂るのは避けた方が良いでしょう。お腹をいたわり、消化にやさしい食事を心がけることが大切です。

腸もみ後30分〜1時間程度は、温かいスープや柔らかく煮た野菜、豆腐など、胃腸に負担の少ない食品を選ぶことをおすすめします。

腸もみ後の白湯・常温水の取り入れ方

腸もみの後は、水分補給が特に重要です。腸の動きが促進されることで、体内の老廃物を排出しやすい状態になっているため、水分が必要となります。

最もおすすめなのは、白湯や常温の水です。冷たい水は腸を刺激しすぎる可能性があるため、体温に近い温度の水分を選びましょう。

腸もみの直後に、コップ1杯(約200ml)の白湯をゆっくりと飲むのも一案です。一気に飲むのではなく、少しずつ口に含んで飲むのがポイントです。

ノンカフェインのハーブティーや麦茶も良い選択肢です。逆に、カフェインを含むコーヒーや紅茶、糖分の多いジュース、アルコールは腸もみ直後は避けた方が無難です。

食事記録と腸もみ記録の合わせ技

腸の状態は食事内容と密接に関連しています。腸もみの記録と合わせて、簡単な食事記録をつけることで、自分の腸に合う食生活が見えてきます。

記録する内容は、食事の時間、主な内容(特に食物繊維や発酵食品の摂取)、水分摂取量、腸もみを行った時間、その後の排便状況などです。

1〜2週間続けると、特定の食品を食べた翌日は調子が良い、逆に特定の食品の後は張りを感じやすいなど、パターンが明確になります。

この記録を活用することで、腸もみの効果を最大化する食事内容や、避けるべき食品を具体的に把握できます。完璧な記録を目指すのではなく、気づいた点を簡単にメモする程度で十分な効果が得られます。

セルフ腸もみの始め方:自分で続けるための工夫

セルフ腸もみの最大の課題は、いかに習慣化し、継続できるかという点にあります。忙しい日常の中でも無理なく続けられる仕組みを作ることが成功の鍵です。

ここでは、すぐに実践できる具体的な工夫とテクニックを紹介します。

5分でできるセルフ腸もみミニ・ルーティン

忙しい朝や疲れた夜でも実践できる、5分間の超シンプルなルーティンを作りましょう。これなら時間がないことを言い訳にせず続けられます。

ステップ1は、仰向けになり膝を立て、腹式呼吸を5回行います(約1分)。ステップ2は、へそ周りを手のひらで優しく「のの字」に5周なでます(約2分)。

ステップ3は、右下腹部から時計回りに、大腸に沿って指の腹で優しく押しながら移動します(約2分)。最後に、もう一度深呼吸を3回行って終了です。

このシンプルな流れだけでも、毎日続けることで十分な効果が期待できます。時間があるときは回数や時間を増やせばよく、まずは最小限のルーティンを確立することが重要です。

セルフ腸もみに役立つタイマー・チェックリスト活用

腸もみを忘れずに実践するため、スマートフォンのタイマーやリマインダー機能を活用しましょう。朝7時、夜10時など、決まった時間にアラームを設定します。

チェックリストアプリを使うのも効果的です。毎日の腸もみ実施にチェックを入れることで、達成感が生まれ、継続のモチベーションになります。

カレンダーに印をつける、手帳にスタンプを押すなど、アナログな方法も有効です。視覚的に継続日数が見えることで、「せっかくここまで続けたのだから」という気持ちが生まれます。

最初の21日間を目標にしましょう。この期間を乗り越えることに集中し、その後は自然に続けられる可能性が高まります。

セルフ腸もみを習慣化するトリガー設計

習慣化の成功には「トリガー」の設定が非常に効果的です。トリガーとは、特定の行動のきっかけとなる合図や状況のことです。

既存の習慣とセットにすることが最も簡単な方法です。「歯を磨いたら腸もみ」「パジャマに着替えたら腸もみ」「お風呂から上がったら腸もみ」など、毎日必ず行う行動の直後に設定します。

場所をトリガーにする方法もあります。「ベッドに横になったら」「ヨガマットの上に座ったら」など、特定の場所で自動的に腸もみモードに入る仕組みです。

視覚的なトリガーも有効です。腸もみをする場所に、メモやポスターを貼っておく、専用のクッションを目立つ場所に置いておくなど、見ることで思い出す仕掛けを作りましょう。

腸もみの呼吸法は?腹式呼吸でリラックス効果を高める

腸もみの効果を最大限に引き出すには、呼吸法が極めて重要です。正しい呼吸を取り入れることで、副交感神経が優位になり、腸の働きが活性化します。

特に腹式呼吸は、横隔膜の動きによって内臓をマッサージする効果もあり、腸もみとの相乗効果が期待できます。

腸もみと呼吸の同期(押す・緩めるのリズム)

腸もみの手技と呼吸を同期させることで、行いやすくなります。基本的なリズムは、息を吐きながら圧をかけ、吸いながら緩めるというパターンです。

息を吐くときは、自然と腹筋が緩み、指の圧が腸の深部まで届きやすくなります。同時に、吐く息に意識を向けると、落ち着きやすくなります。

一つの動作を、吐く息と吸う息の1サイクル分(約5〜10秒)かけて行うイメージです。焦らず、呼吸のリズムに身を任せるように進めましょう。

最初は意識的に呼吸と手の動きを合わせる必要がありますが、慣れてくると自然に同期できるようになります。呼吸が浅くなったり止まったりしていないか、時々確認することも大切です。

姿勢別に腸もみ前の呼吸を整える方法

仰向けの姿勢で行う場合は、両手をお腹の上に軽く置き、お腹が膨らんだり凹んだりする動きを感じながら深呼吸を5〜10回繰り返します。これだけで心身がリラックスします。

座った姿勢で行う場合は、背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜いた状態で、鼻から4秒かけて息を吸い、口から8秒かけてゆっくり吐く呼吸を数回行います。

立った姿勢の場合は、足を肩幅に開き、膝を軽く緩めた状態で、腹式呼吸を行います。上半身の余分な力を抜くことに意識を向けましょう。

どの姿勢でも、腸もみを始める前に最低3〜5回の深い腹式呼吸で心身を整えることで、その後の腸もみの効果が大きく変わります。

腸もみ前後の呼吸リセット

腸もみを始める前と終わった後に、呼吸によるリセットタイムを設けることで、セッション全体の質が向上します。開始前の呼吸は、日常モードから腸もみモードへの切り替えです。

目を閉じ、体の緊張している部分を意識しながら、吐く息とともにその緊張を手放すイメージで深呼吸を行います。肩、首、顔の筋肉が順番に緩んでいくのを感じましょう。

腸もみが終わった後も、すぐに立ち上がらず、数回の深呼吸で余韻を味わいます。お腹の中が温かくなっている感覚、柔らかくなった感覚に意識を向けます。

この前後の呼吸リセットは、各1〜2分程度で十分です。しかしこの短時間が、腸もみを単なる物理的な刺激ではなく、心身を整える時間として意味づける重要な要素となります。

腸もみのよくある間違いは?失敗例と改善のコツ

腸もみを実践する中で、多くの人が陥りがちな間違いがあります。これらの失敗パターンを知ることで、効果的な腸もみを実現できます。

自分の方法が正しいか不安な場合、以下のポイントをチェックしてみましょう。

腸もみのスピードが速すぎるときの修正

最も多い間違いの一つが、手の動きが速すぎることです。短時間で効果を出そうと、せかせかと腹部をこすってしまうケースがよく見られます。

腸もみは、スピードよりもゆっくりとした丁寧な動きが重要です。1周を5秒以上かけて行う意識を持ちましょう。音楽を使うのも効果的です。

ゆったりとしたテンポの音楽に合わせて手を動かすと、自然にスピードが落ち着きます。クラシックや自然音、瞑想用の音楽などが適しています。

呼吸と同期させることも、スピードを適切に保つ方法です。息を吐く時間に合わせて手を動かせば、自然とゆっくりとしたリズムになります。焦る気持ちを手放し、プロセス自体を楽しむ姿勢が大切です。

腸もみの圧が強すぎるときの修正

強い圧をかければ効果が高まると誤解している人も多いですが、これは逆効果です。強すぎる圧は、腸を緊張させ、かえって動きを悪くします。

適切な圧の目安は、「心地よい」「気持ちいい」と感じる程度です。痛みや不快感を感じる場合は、明らかに強すぎます。

修正方法として、まずは手のひら全体を使って、お腹をなでるように優しく触れることから始めましょう。皮膚の表面を撫でるだけでも、十分な刺激になります。

徐々に圧を深めていき、自分が「ここが心地よい」と感じるポイントを探します。人によってこのポイントは異なるため、他人の方法をそのまま真似るのではなく、自分の感覚を信じることが重要です。

腸もみの手順が長すぎ・複雑すぎるときの簡略化

様々な情報を集めた結果、手順が複雑になりすぎて挫折してしまうケースがあります。完璧を目指すあまり、続けられなくなっては本末転倒です。

腸もみは、極限までシンプルにしても効果が期待できます。「へそ周りを時計回りになでる」これだけでも立派な腸もみです。

最初は一つの基本手技をマスターすることに集中しましょう。それが習慣になってから、余裕があれば他の手技を追加すれば良いのです。

所要時間も、最初は3分で十分です。「短すぎて効果がないのでは」という不安よりも、「毎日続けられること」の方がはるかに重要です。習慣が定着してから、自然に時間を延ばしていけば問題ありません。

腸もみグッズは必要?タオル・オイル・ツールの基本

腸もみを始めるにあたって、特別なグッズを揃える必要があるのか疑問に思う方も多いでしょう。結論から言えば、手だけでも十分効果的な腸もみは可能です。

ただし、補助的なグッズを使うことで、より快適に、効果的に実践できる場合もあります。

手指だけで行う腸もみのコツ

最もシンプルで、いつでもどこでもできるのが、素手による腸もみです。特別な道具がなくても、十分な効果が得られることを理解しておきましょう。

手のひら全体を使う方法と、指の腹を使う方法の二つを使い分けます。広い範囲を刺激する時は手のひら、ピンポイントで圧をかけたい時は指の腹を使います。

手が冷たい場合は、両手をこすり合わせて温めてから行うと、お腹への刺激がより心地よくなります。または、温かいお湯で手を洗った直後に行うのも効果的です。

爪は短く切り、手が乾燥している場合は、保湿クリームで滑りを良くすることも検討しましょう。ただし、香りの強いクリームは避け、無香料のものを選ぶことをおすすめします。

補助ツールを使うときの腸もみの基本ルール

腸もみ専用のマッサージツールも市販されていますが、使用する際はいくつかのルールを守る必要があります。まず、ツールは手の延長として捉え、決して強く押しすぎないことです。

ローラータイプのツールは、腹部に優しく当て、ゆっくりと転がします。体重をかけたり、強く押し付けたりしないよう注意しましょう。

温熱効果のあるツールを使う場合は、直接肌に当てず、薄手の衣服の上から使用するか、温度設定を低めにします。やけどのリスクを避けるため、必ず取扱説明書を読みましょう。

ツールは清潔に保つことも重要です。使用後は必ず清掃し、衛生的に管理します。また、ツールに頼りすぎず、基本は手で行い、補助的に使うという位置づけが理想的です。

\今なら楽天ログインで2000円OFFクーポンもらえる!/

腸もみグッズの収納・お手入れのポイント

腸もみグッズを使う場合、すぐに取り出せる場所に収納することが継続の鍵です。引き出しの奥や高い棚にしまい込むと、取り出す手間が億劫になり使わなくなります。

ベッドサイドやソファの近く、洗面所など、腸もみを行う場所のすぐ近くに専用の小箱やバスケットを用意し、そこにまとめて保管しましょう。

マッサージオイルを使う場合は、使用後に拭き取り可能なタオルも一緒に保管します。使用したタオルは定期的に洗濯し、清潔を保ちます。

ツールのお手入れは、素材に応じて適切な方法で行います。プラスチック製品は中性洗剤で洗える場合が多く、木製品は乾いた布で拭く程度にとどめます。定期的なメンテナンスで、グッズを長く快適に使い続けられます。

腸もみ体操・腸腰筋ほぐしは併用すべき?短時間メニュー

腸もみの効果をさらに高めたい場合、軽い体操やストレッチとの組み合わせが非常に効果的です。特に腸腰筋をほぐす動きは、姿勢を保つ助けとなります。

忙しい方でも取り入れやすい、短時間で完結するメニューを紹介します。

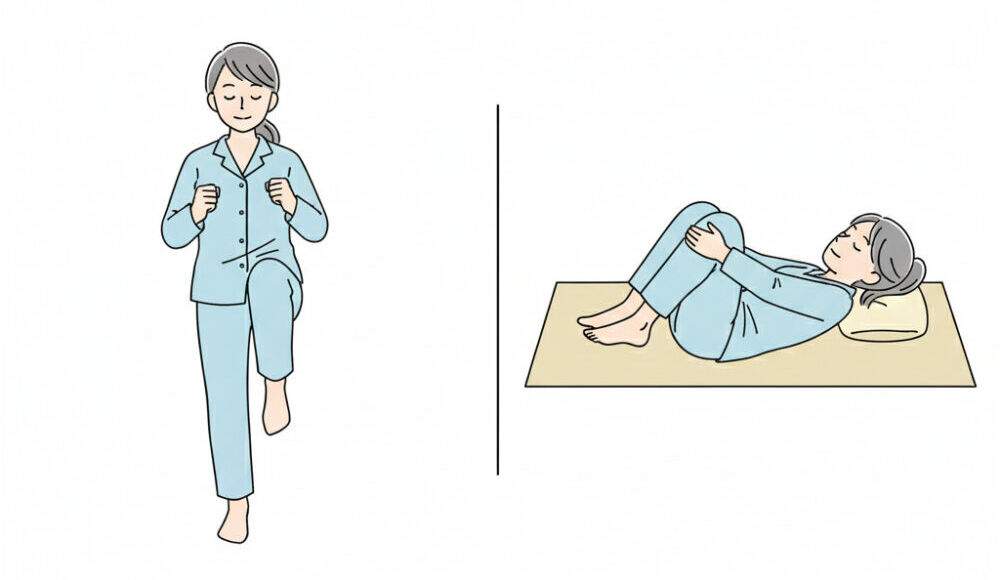

1日5分の腸もみ体操の取り入れ方

腸もみと体操を組み合わせた5分間のルーティンは、朝の習慣として最適です。まず立った状態で、両手を腰に当て、腰を大きくゆっくりと時計回りに5回、反時計回りに5回回します。

次に、その場で足踏みを20回程度行います。膝を高く上げることで、腸腰筋が刺激され、お腹周りを動かしやすくなります。

そのあと床に寝転び、両膝を抱えて胸に引き寄せるポーズを10〜20秒キープします。これは腸を圧迫する姿勢で、いわゆる「ガス抜きのポーズ」として知られています。

最後に仰向けのまま、先ほど説明した基本の「のの字マッサージ」を数回行って終了です。この流れ全体で約5分、腸を目覚めさせる朝の儀式として習慣化できます。

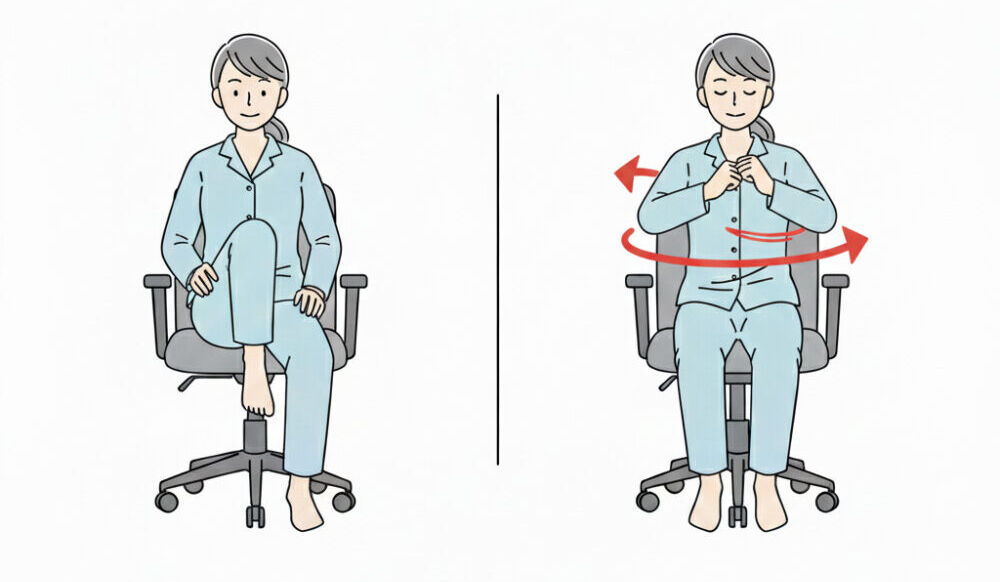

座り姿勢でもできる腸腰筋ほぐしと腸もみの組み合わせ

デスクワーク中でも実践できる、座ったままの腸ケアもあります。椅子に浅く座り、背筋を伸ばした状態で、片膝ずつ交互に持ち上げます。太ももが床と平行になる高さまで上げ、5秒キープを左右5回ずつ行います。

次に、椅子に座ったまま上半身を左右にゆっくりとひねります。背筋を伸ばしたまま、息を吐きながら右にひねり5秒、左にひねり5秒を3セット行います。

その後、座ったままでも腸もみは可能です。背もたれに寄りかからず、お腹の力を抜いた状態で、へその周りを優しくマッサージします。

この座位での組み合わせメニューは、長時間のデスクワークで固まった腸腰筋をほぐし、腸の動きを促す効果が期待できます。休憩時間の3〜5分で気軽に実践できます。

腸もみ前後のストレッチで整える

腸もみの前に軽いストレッチを行うことで、腹部周辺の筋肉がほぐれ、マッサージの効果が届きやすくなります。特に腰回りのストレッチが有効です。

仰向けになり、両膝を立てた状態から、膝を揃えたまま左右にゆっくりと倒します。肩は床につけたまま、腰だけをひねるイメージです。左右各10〜15秒ずつ、2〜3セット行います。

腸もみを終えた後のストレッチとしては、「猫のポーズ」が効果的です。四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸めてお腹を引っ込め、吸いながら背中を反らせてお腹を突き出します。

このストレッチは、腹部の筋肉をさらにほぐすのに向いています。5〜10回程度、ゆっくりと呼吸に合わせて動きましょう。

腸もみとライフスタイル:習慣化で続けるコツ

腸もみを一時的な健康法ではなく、生涯にわたって続けられるライフスタイルの一部とするためには、日常生活への統合が不可欠です。

ここでは、腸もみを自然に生活の中に溶け込ませるための実践的な戦略を紹介します。

モーニング/ナイトルーティンに腸もみを組み込む

朝のルーティンに腸もみを組み込む場合、起床後の流れをデザインし直します。目覚まし→トイレ→腸もみ(5分)→着替え→朝食という順序が理想的です。

朝の腸もみは、腸の動きを活性化させ、その日のスムーズな排便を促します。布団の中で目が覚めた直後、まだ横になったまま軽く腸もみを始めるのも良い方法です。

夜のルーティンでは、入浴→軽い夕食→リラックスタイム(読書など)→腸もみ(5〜10分)→就寝という流れが効果的です。

夜の腸もみは、副交感神経を優位にし、一日の緊張をほぐす効果があります。就寝前の習慣とすることで、睡眠の質向上にも貢献します。重要なのは、毎日同じ時間、同じ順序で行うことです。

週次レビューで腸もみの振り返りを行う

腸もみの効果を最大化し、モチベーションを維持するため、週に一度の振り返りタイムを設けましょう。日曜日の夜や週末のリラックスタイムが適しています。

振り返る内容は、今週何日実施できたか、どの時間帯が最も効果を感じたか、体調の変化(排便の状況、お腹の張り具合、気分など)、困ったことや疑問点です。

ノートやスマートフォンのメモに簡単に記録するだけで十分です。数週間、数ヶ月と続けることで、自分なりのパターンや最適な方法が明確になります。

振り返りの中で、できなかった日があっても自分を責めないことが重要です。むしろ、できなかった理由を分析し、次週の改善策を考える前向きな機会として活用しましょう。

目標設定と見える化で腸もみを継続

明確な目標を持つことは、継続のモチベーションを高めます。ただし、目標は現実的で達成可能なものに設定することが重要です。

最初の目標は「2週間で10日実施する」「毎朝起床後5分間行う」など、具体的で測定可能なものにしましょう。いきなり「毎日欠かさず」という目標は、挫折のリスクが高まります。

達成状況を見える化することも効果的です。カレンダーに実施した日にシールを貼る、アプリで記録をつける、手帳にチェックマークをつけるなど、視覚的に進捗が分かる方法を選びます。

短期目標を達成したら、自分へのご褒美を設定するのも良いでしょう。好きなお茶を買う、ゆっくり入浴剤を使ったバスタイムを楽しむなど、小さな報酬が次の目標への原動力となります。

腸もみのQ&A:やり方・時間・頻度のよくある疑問

腸もみを実践する中で、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問に対して、明確な回答を提供します。

腸もみは毎日やるべき?

腸もみは基本的に毎日行っても問題ありません。継続しやすいペースで取り入れることが大切です。ただし、体調に合わせた柔軟な対応が大切です。

体調がすぐれない日、お腹に痛みや強い張りがある日、生理痛が重い日などは、無理に行わず休むことも選択肢です。休むことに罪悪感を持つ必要はありません。

週に3〜4回でも、継続することで効果は十分に期待できます。完璧を目指すよりも、長期的に続けられるペースを見つけることが最も重要です。

「毎日やらなければ」というプレッシャーは、かえってストレスとなり逆効果です。自分の身体と相談しながら、心地よく続けられる頻度を探しましょう。

1回の腸もみは何分くらいが目安?

1回の腸もみは、5分から10分程度が基本的な目安です。短すぎても効果が薄く、長すぎても腸への負担になる可能性があります。

初心者の方は、まず5分から始めることをおすすめします。慣れてきたら徐々に時間を延ばし、最終的に10分程度を目標にすると良いでしょう。

時間よりも重要なのは、質です。焦って10分行うよりも、リラックスして丁寧に5分行う方がはるかに効果的です。

どうしても時間が取れない日は、3分でも構いません。「のの字マッサージ」を数回行うだけでも、短時間で取り入れやすくなります。短時間でも継続することを優先しましょう。

自分に合う腸もみの強さはどう決める?

適切な強さは、人によって大きく異なります。自分に合った強さを見つけるための判断基準は、「心地よさ」です。

マッサージ中に「気持ちいい」「じんわり効いている感じ」「心地よい圧」と感じる強さが、あなたにとっての適切な強さです。逆に、痛みや不快感を感じる場合は強すぎます。

最初は、非常に優しいタッチから始めましょう。お腹の表面をなでる程度の軽さから徐々に圧を深めていき、「ここだ」と感じるポイントを探します。

日によって、適切な強さが変わることもあります。お腹の状態は日々変化するため、毎回自分の感覚を確認しながら調整することが大切です。昨日の強さが今日も正解とは限りません。

腸もみについてまとめ

腸もみは、自宅で手軽に始められる効果的なセルフケアです。基本的なやり方は、仰向けで膝を立てた姿勢で、へそを中心に時計回りに優しく圧をかける「のの字マッサージ」です。

1回5〜10分程度、食後を避けた朝や就寝前に行うことで、快適さや落ち着きを感じやすくなります。重要なのは、痛みを感じない心地よい圧で、ゆっくりとしたリズムで行うことです。

効果を高めるには、腹式呼吸と組み合わせ、息を吐きながら圧をかけることがポイントです。毎日完璧に行うよりも、週3〜4回でも継続することの方が大切です。

腸揉みを習慣化するには、既存の生活習慣とセットにする、記録をつける、振り返りの時間を設けるなどの工夫が効果的です。特別な道具は必要なく、手だけで十分な効果が得られます。

体調に合わせて柔軟に調整し、痛みや不快感がある場合は無理をしないことが安全に続けるポイントです。小さく始めて、自分のペースで継続することで、腸もみは生活の質を高める心強い味方となります。