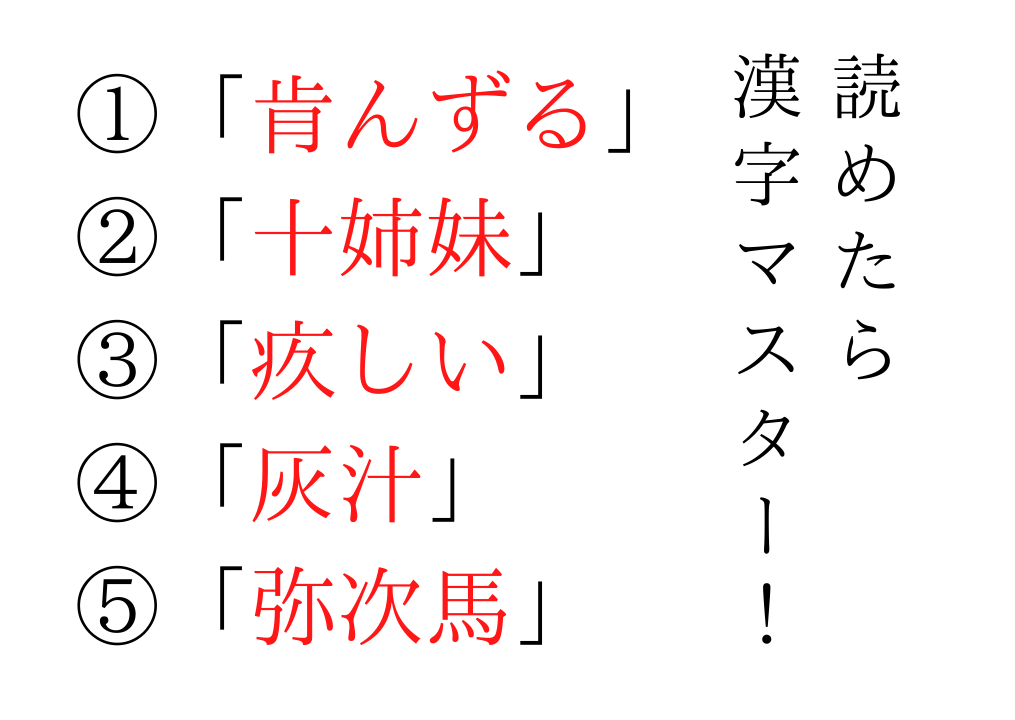

今日の難読漢字は

「肯んずる」

「十姉妹」

「疚しい」弥次

「灰汁」

「弥次馬」

の5つです。

さて、なんと読むか分かりますか?

目次

1つ目の漢字は「肯んずる」

「肯んずる」

この言葉、何と読むかわかりますか?

「肯定」「首肯」などの単語もあり、

「肯」の漢字自体はよく見かけますよね。

しかし、「肯んずる」と書いて

「こうんずる」と読むわけではありません。

「肯んずる」の読み方のヒントはコレ!

- ヒント1:「肯んずる」の意味は、「承諾する」「引き受ける」

- ヒント2:ほかに「肯んじる」の送り仮名で表記されることもある

難易度が高いかもしれませんが、上のヒントを元に考えてみてください。

「肯んずる」の読み方!正解は…?

「肯んずる」の読み方、正解は……

「がえんずる」です!

読み方がわかっても、ピンとこない人もいるかもしれませんね。

「肯んずる」の意味は、下記の通りです。

- 承知する

- 引き受ける

- 聞き入れる

- 受け入れる

「肯定」とほとんど同じ意味を持つ言葉だということがわかりますよね。

「肯んずる」の語源は?

「肯んずる」という言葉を初めて見たという人も多いでしょう。

そこで、「肯んずる」の語源について解説します。

語源は「かえ(肯)にす」で、本来は「承諾しない」という意味でした。

しかし「に」に含まれていた否定の意味が忘れられ、

だんだん「肯定」の意味として意識されるようになりました。

現在の「肯んずる」という言葉が使われるようになった背景には

このような経緯があったのです。

また、「彼の意見には肯んじない」

「いくらなんでも肯んぜられない」など、

打消しの語とともに使われることが多い言葉でもあります。

あまり一般的な言葉ではなく、

漢字検定準1級レベルの読み方ですので、

正解できたあなたは漢字博士級です…!

とはいえ、小説や論文、ビジネス書などに出てくることもありますので、「がえんずる」の読み方を覚えておいて損はないと言えるでしょう。

2つ目の漢字は「十姉妹」

熟語や名詞には、漢字通り読むと間違いのものが多数あります。

「十姉妹」

今回紹介するこの漢字も、その仲間。

「じゅうしまい」と読みたいところですが、ほんの少しだけ、ひねった読み方をします!

「十姉妹」読み方のヒントは?

「十姉妹」は鳥の名前です。

スズメ目カエデチョウ科の小鳥で、人間の手によって作り出された家禽(飼育される鳥)です。

姿はブンチョウとスズメを足して2で割ったような愛くるしさ。

「プップッ」「ププピー」と鳴くそうです。

漢字の読み方としては「妹」の読みだけやや特殊。

「ジュウシマ〇」……最後は何が入るか、もうおわかりですね?

「十姉妹」の読み方、正解は……

「十姉妹」の正解は……

「十姉妹」の正解は……

「じゅうしまつ」です!

「妹」を「マイ」ではなく「マツ」と読むところポイントなんですよね!

愛くるしい姿をしている十姉妹は、飼育するのが簡単な鳥としても有名です。

ほかの小鳥と比べても性格が穏やかで優しく、人にもよく慣れるのだとか。

初心者でも一緒に暮らしやすい鳥なので、ペットのいる暮らしを始めたい方は、十姉妹もぜひ見てみてくださいね!

3つ目の漢字は「疚しい」

「疚しい」

日常生活ではあまり見かけないこの漢字。

熟語では「衰疚(すいきゅう)」という言葉がありますが、こちらもあまり見かけませんよね。

いまいち読み方がピンと来ていない人も多いかもしれませんが、意外と使っている言葉です。

「とぼしい」「いやしい」ではありません!

「疚しい」読み方のヒントは?

疚しいは、「後ろめたい」「良心が痛む」という意味で使われることが多いです。

類語には

「気恥ずかしい」「不面目」などが挙げられます。

そろそろわかりましたか?

「疚しい」の読み方、正解は…

正解は……

「やましい」

です!

「何も疚しいことがないなら、本当のことを話してよ。」

「疚しいことはないはずなのに、なぜか心苦しく感じる。」

などのように使います。

ほかにも「疾病(しっぺい)」「疾走感(しっそうかん)」などでよく見る、「疾」という漢字を使った「疾しい(やましい)」も意味は同じです。

漢検1級レベルの難しい漢字なので、サッと読めたらかっこいいですよね!

4つ目の漢字は「灰汁」

「灰汁」

「灰」「汁」のどちらも日常でよく見かける漢字。

この2つの漢字を合わせるとなんと読むか知っていますか?

「はいじる」は違いますよ!

「灰汁」読み方のヒントは?

灰汁には、「野草に含まれる渋みの原因となる成分」「肉を煮たときに浮き出る成分」という意味があります。

また人物に対しては「独特のしつこさ・粘っこさがある個性」を表すときに使うこともあります。

類語には

「苦み」「えぐみ」などが挙げられます。

そろそろわかりましたか?

「灰汁」の読み方、正解は…

正解は……

「あく」

です!

「スープに浮いてきた灰汁をきれいにすくい取った。」

「隣のおじいさんは灰汁が強すぎるので、あまり好きになれない。」

などのように使います。

「灰汁」は、2字以上の漢字を合わせて読む「熟字訓」という特殊な読み方です。

熟字訓の例としては、日常で当たり前のように読んでいる「昨日(きのう)」などが挙げられます。

そのため「灰」「汁」という漢字から読み方を想像することはできません。

「灰汁」の読み方は、「あく」だ!と覚えてくださいね。

5つ目の漢字は「弥次馬」

「弥次馬」

「やじま」と読んだあなた、おしい!

今回は簡単かもしれませんね。さて、なんと読むでしょう?

「弥次馬」読み方のヒントは?

自分とは無関係のものや場所を見ようと集まってくる人のことを表す言葉です。

類語は

「外野」

「見物人」

などが挙げられます。もうわかりましたね!

「弥次馬」の読み方、正解は・・・

正解は・・・

「やじうま」

です!

「火事現場に弥次馬が集まってきた」

「あいつの行動は弥次馬根性まるだしだ。」

のように使います。

「弥次馬(やじうま)とは、もともと「おやじ-うま」が「やじ-うま」に年とともに変化したものです。

年をとった馬たちが若い馬の後ろをついて歩く様子が、人がゾロゾロとやってくる様子に似ているという説と、年老いた馬は仕事上で役に立たないことから、集まるだけで役に立たない人々のことを「弥次馬」と呼ぶようになったという説があります。

ちなみに「野次馬」と書かれているのを見ることが多いですが、実はこれは当て字です。

また、現在よく使われている「野次る」という表現は、「野次馬」の略語である「野次」が動詞になったものです。

当て字の方が一般に普及しているのが面白いですね。

まとめ

今日の難読漢字5つ、あなたはいくつ読めましたか?

ぜひまた漢字クイズに挑戦してみてくださいね☆

最後までお読みいただきありがとうございました!