今日の難解漢字は、

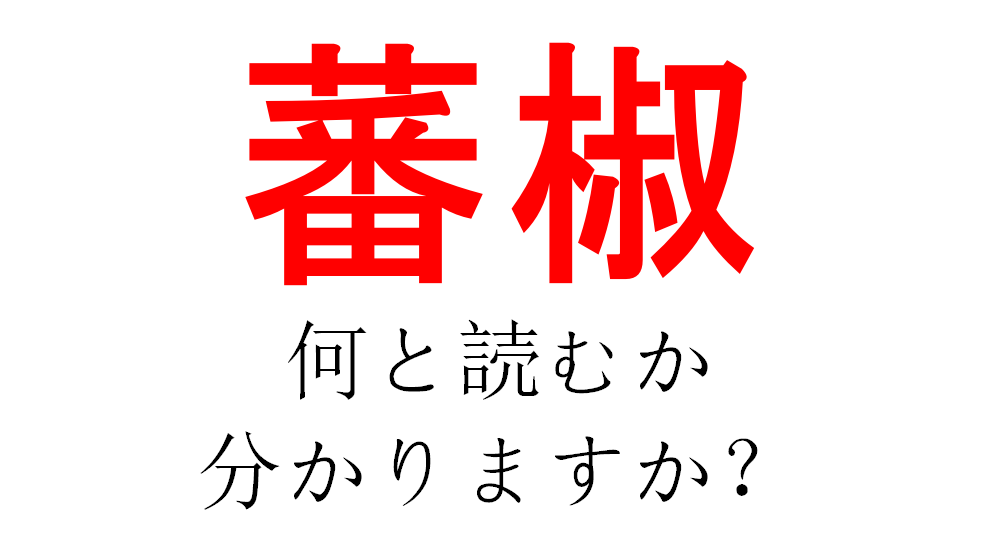

「蕃椒」

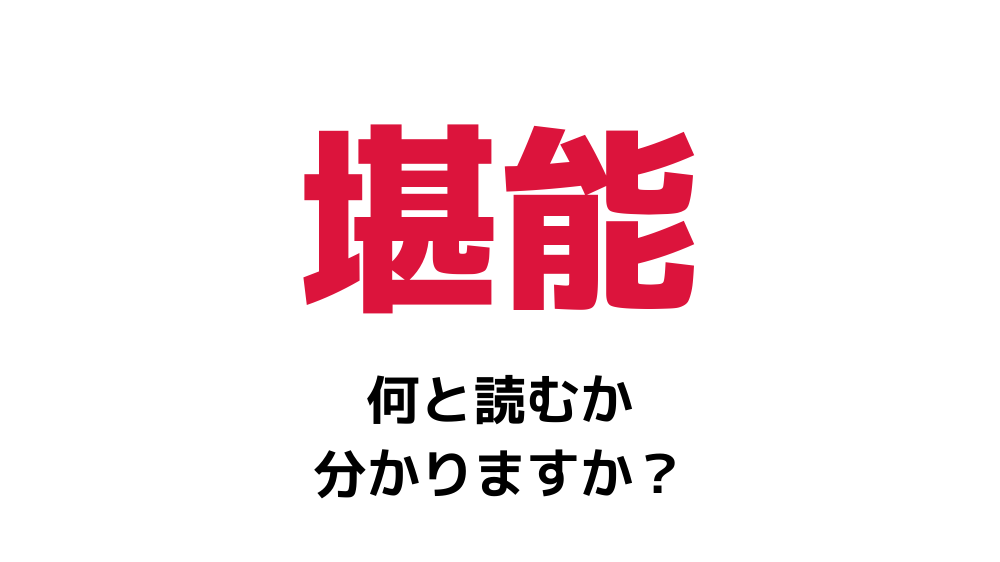

「堪能」

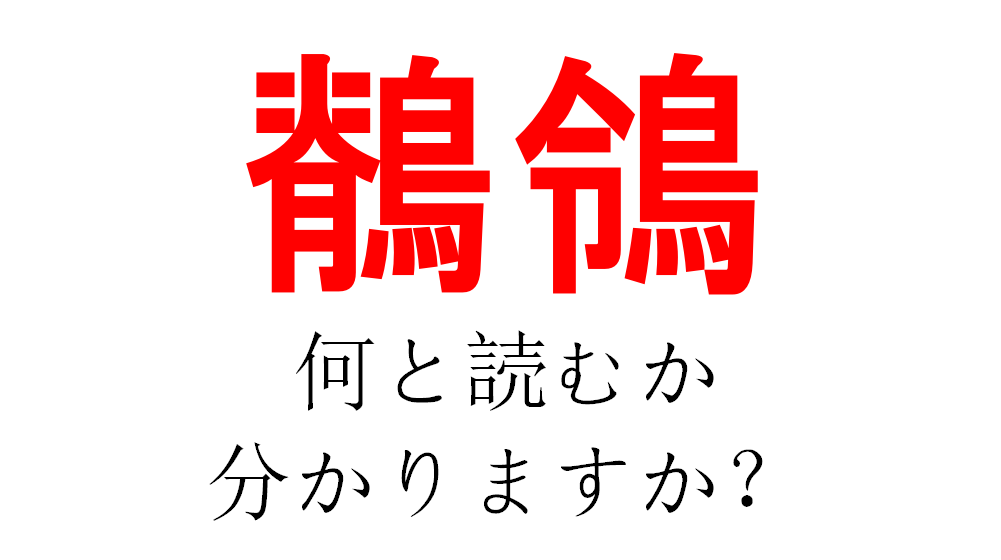

「鶺鴒」

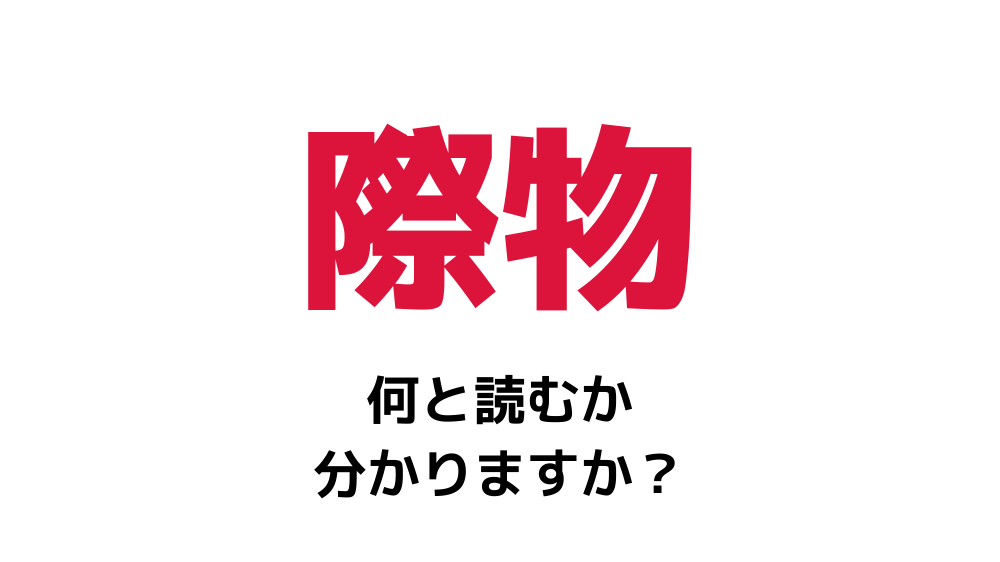

「際物」

「煩型」

です!

どれもなんとなく読めそうな漢字ばかりですが、

なんと読むか分かりますか?

目次

1つ目の漢字は「蕃椒」です!

「蕃椒」という漢字、かなり難問です。

1文字目の「蕃」は、「ばん、はん、しげる」と読む漢字で、「草が生い茂っている」様を表すものです。

2文字目は「胡椒(こしょう)」の「椒」の字。

そのまま「ばんしょう」でも合っていますが、もっと分かりやすい誰もが知っている読み方があります。

さあ、この「蕃椒」、あなたは読めますか?

「蕃椒」の読み方のヒントはコレ!

ヒント① 辛い調味料といえばコレ!

ヒント➁ 「鷹の爪」ともいいます。

ヒント③ 一般的には「唐辛子」と書きます。

「蕃椒」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「とうがらし」です!

「とうがらし」といえば、一般的には「唐辛子」と書きますよね。

そもそも「唐辛子」とは、ある植物に実る種子のことを指しますが、その植物こそが「蕃椒(ばんしょう)」です。

もともと、「唐辛子」は「中国(唐の時代)から伝わった辛い種子」なので「唐辛子」と書き、そのまま「とうがらし」と読むようになりました。

でも、種子の方ばかりがピックアップされていて、本体である植物の名前はあまり馴染みがありませんね。

「蕃椒(ばんしょう)」とは、ナス科のトウガラシ属の多年草であり、メキシコ原産の植物です。この植物本体の「蕃椒(ばんしょう)」も、種子の取引を通じていつしか「蕃椒(とうがらし)」と読むようになったそうですよ!

2つ目の漢字は「堪能」です!

「堪能」の読み方をご存知でしょうか?

「たんのう」と読む方が多いのですが、それは慣用読みになります。

慣用読みというのは、間違えて読む人が多いため、認められた読み方です。

それでは、「堪能」の本来の読み方は?

「堪能」の読み方のヒントはこちら

- ひらがなで書くと「〇〇〇〇」の4文字

- 意味は、何かに精通している様子やそういう人のこと

- 「彼は留学経験があり、英語に堪能である」のように使います

以上の3つのヒントで考えてみてくださいね。

「堪能」の読み方!正解は!?

正解は「かんのう」です!

冒頭でも述べたように、「たんのう」と読むのは慣用読みで、現在では「たんのう」と読まれることがほとんどです。

「堪能(かんのう)」の意味が「その道に精通していること」であるのに対して、「堪能(たんのう)」と読むと、「十分に満足すること」という意味も含まれます。

たとえば「豪華な懐石料理を堪能(たんのう)した」のように使われます。

元々は、満足することを「足んぬ(たんぬ)」と言っていたのが「たんのう」に変化して、「堪能」という当て字が使われるようになったようです。

「たんのう」という読み方には意味が二通りあるので、注意が必要ですね。

3つ目の漢字は「鶺鴒」です!

難読漢字を読むにあたり、いくつか攻略法があるのをご存じでしょうか?

すでに過去の記事でもいくつかご紹介していますが、今回はまさにセオリー通りの方法が通用するのではないかと思います。

ということで、今回は簡単におさらいしてみましょう!

まず、一つ目は「構成される漢字をとりあえず音読みしてみる」です。

これは部首を含み、とりあえず読めるパーツだけ読んでみる、といった具合ですが、これだけでも結構正解できます。

二つ目は、それぞれの漢字の持つ意味から考えて推測する方法です。

何て読むか分からない場合でも、その意味から動物なのか植物なのか、はたまた行動や何かの名詞なのか、ある程度は分かるようになってくるものです。

続いて三つ目は、「単なる充て字」として使われている場合です。

一つ目と似ていますが、意味は特になく、ただ充てただけというものも多いので、最後の手段として考えても良さそうです。

「鶺鴒」の読み方のヒントはコレ!

ヒント① 「〇〇〇〇」の4文字です。

ヒント② セオリーの一つ目で対処可能です!

ヒント③ 最初の文字は「せ」です。

「鶺鴒」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「せきれい」です!

「せきれい」と言えば、鳥類の第1グループの総称です。

「鶺鴒」というだけでも、 イシクナギ、イモセドリ、ニワクナギ、ニワクナブリ・・・とまだまだたくさんあるんですが、とにかく派生する種類がすごすぎる・・・。

また、「鶺鴒」の特徴といえば、長い尾を上下に振る習性があり、とても可愛らしい仕種をする鳥としても親しまれています。

4つ目の漢字は「際物」です!

「際物」の読み方をご存じでしょうか?

もちろん「さいぶつ」や「さいもの」と読むのは間違いです。

読みにくい熟語ではありますが、言葉としてはほとんどの方が知っているに違いありません。

さて、あなたには読むことができますか?

「際物」の読み方のヒントはこちら

- ひらがなで書くと「〇〇〇〇」の4文字です。

- 「売り出す季節が限定されたもの」などの意味

- 「今回の舞台は際物揃いだね」のように使われます。

以上の3つのヒントから、考えてみてくださいね。

「際物」の読み方!正解は!?

正解は「きわもの」です!

「際」という漢字は「もう少しで別の物になる」「ギリギリ」のような意味を持ちます。

なのでヒントで示したように「売り出す季節が限定されたもの」のことを「際物(きわもの)」と言うのです。

例えば、3月の「ひな人形」や正月の「羽子板」などですね。

また、そこから転じて、社会で起こった事件や流行を取り入れた映画や舞台のことも際物と呼ぶようになりました。

さらに、性格や風貌がかなり変わった人のことを際物と呼ぶこともありますね。

5つ目の漢字は「煩型」です!

「煩型」

これ、何と読むかわかりますか?

実はとある性質を表した言葉なのですが…

さあ、あなたは何と読みましたか?

「煩型」読み方のヒント!

「煩型」を「はんけい」と読んでしまった方、

いるのではないでしょうか。

不正解です!

正解はひらがな5文字の言葉なのですが…

さらにヒントを出すと、「型」は「がた」と読みます!

「〇〇〇がた」の〇に当てはまる言葉は何でしょうか?

さて、読めたでしょうか?

「煩型」の読み方、正解は…

気になる正解は…

「うるさがた」

です!

「煩型」は、

「何にでも口を出したがり、文句を言いたがる性質や人のこと」を表す言葉です。

公共の場所でのマナーを注意しまくる人や、

新人さんの服装や髪型に目くじらをたてる人、いませんか?

わざわざ自分が出て行かなくてもいい場面で、

これ見よがしに文句をつけに来る人…そういう人を指す言葉です。

「煩」という漢字は、

「わずらわしい」「面倒臭い」という意味を持っています。

「煩い」で「うるさい」とも読むため、

いかに「煩型」が「うるさくて面倒臭い」ことを表しているかわかりますね笑

ちなみに類語には「毒舌家」や「論客」、

「やかまし屋」なんて言葉もありますよ。

自分では「煩型」にならないように気をつけつつ、

漢字はスマートに読めるように覚えておきましょう!

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました!