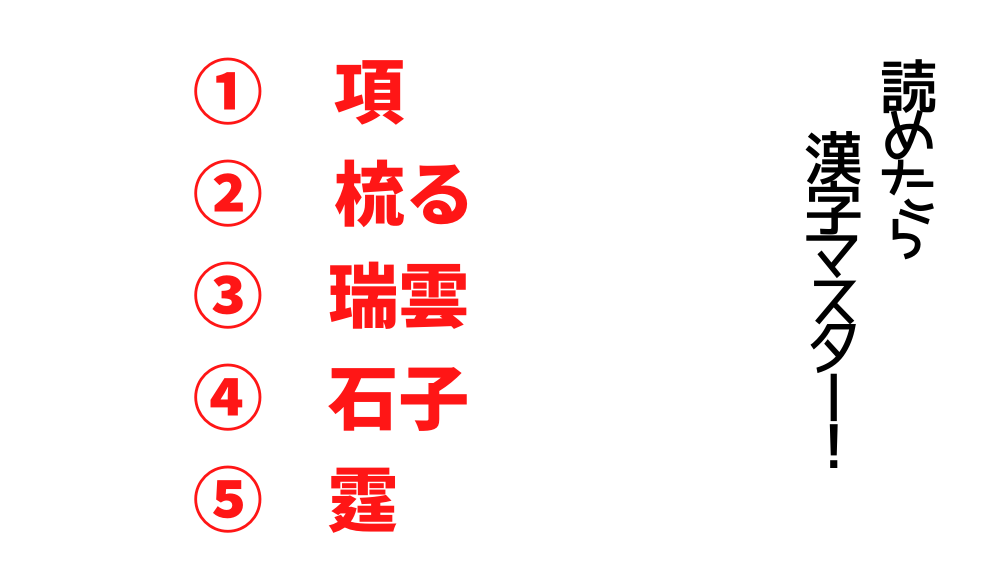

今日の難解漢字は

「項」

「梳る」

「瑞雲」

「石子」

「霆」

です!

どれもなんとなく読めそうな漢字ばかりですが、

なんと読むか分かりますか?

目次

1つ目の漢字は「項」です!

「項」と書いて、なんと読むか分かりますか? なんと(いただき)ではないのです! さあ、なんと読むでしょう?

「項」読み方のヒントは?

ヒントは全体で3文字、「〇〇〇」となります。 体のある部分の名前ですが、あまりしょっちゅう耳にするわけでもない部分かなと思います。 何か思い当たるものはあるでしょうか?

「項」読み方のもうひとつのヒントは?

最初の一文字目は「う」です。 体の場所としては上半身です。その部分は男性にもあるのですが、 どちらかというと女性の場合に使うことが多いです。 女性的で魅力的な部分、といった印象が一般的だと思われます。 これでだいぶ見当がついてきたのではないでしょうか?

「項」の読み方、正解は・・・

正解は・・・

「うなじ」

です!

うなじは首の後ろの部分で、えりくびやくびすじ、などと同様の言葉ですね。 「うな」自体に頭という意味があり、そのしり(後ろ側)からうなじとなった と言われています。 「うなずく」が同様に頭に関する言葉なのも納得ですね。 うなじが女性の魅力的な部分の象徴となったのは、江戸時代に儒教の影響を受けたことに よるものだとか。当時は女性が肌を露出することを避けるため、胸やお尻は帯で隠していたそうです。 代わりに眉とうなじが数少ない女性の露出部分として、お化粧や後れ毛などで色気を感じさせる 部分となっていったようです。

2つ目の漢字は「梳る」です!

「梳る」って、見慣れない漢字ではないでしょうか?

「流れる」に似ていますが、「梳る」は木へんです。

毎朝必ずやっている、生活習慣の1つ、身だしなみの1つなんですが・・・

何と読むのか?

探っていきましょう!

「梳る」の読み方のヒントは・・・?

「梳る」は毎朝行う身だしなみの1つだということはわかりました。

毎朝の身だしなみと言えば、顔を洗って、歯を磨いて、洋服を着替えて、ヘアスタイルを整えて、お化粧して・・・

今あげたものの中に答えがあります!

さらに大ヒント!

「梳る」はずばり、「ヘアスタイルを整える」ことを表している漢字なんです。

ヘアスタイルと整える中には、寝癖を直したり髪をとかしたり髪を結ったり・・・

色々ありますよね。

さあ、何を表す漢字なんでしょう?

「梳る」の読み方の答えは・・・

正解は、「くしけずる」でした!

正解は、「くしけずる」でした!

あれ?ヘアセットに関係する言葉のはずなのに聞き覚えが無い…と思った方も多いのではないでしょうか?

「梳る(くしけずる)」とは、櫛(くし)で髪をとかすことを表す言葉なのです。

髪をとかすことを「くしけずる」とはあまり言いませんが、「髪を梳く(すく)」と言う言い方はしますよね。

また、同じ意味の「くしけずる」も、「梳る」だけでなく「櫛る」と書く場合もあります。

最後までお付き合いいただきありがとうございました!

3つ目の漢字は「瑞雲」です!

あなたは「瑞雲」を何と読みますか?

一度くらい目にしたことがあるはず!

とても美しい自然現象です。

「瑞雲」の読み方のヒントは?

1.「瑞雲」をひらがなにすると4文字になります。

2.「瑞雲」は着物の吉祥文様です。

3.『谷々の岩燕は、瑞雲のように、天に舞った。』吉川英治「三国志」より引用

正解は…

正解は「ずいうん」でした!

「瑞雲」とは、太陽に近い雲が虹のような光で彩られる美しい雲の様子です。

「瑞雲」は、太陽光が雲の水滴の集合体を通過する際に発生する現象なのだそう。

ふちや内部が神秘的に光る雲、誰もが一度は見たことがあるのではないでしょうか?

仏教では、めでたいことの前触れや兆しとされています。

見かけた人はラッキー! きっと良いことがあります!

遭遇率は晴れた日、薄い雲が出ているときがチャンスです。

「瑞」の音読みは「ズイ」、訓読みは「しるし」「瑞い(めでたい)」「みず」。

「瑞雲」は他に、彩雲・慶雲・祥雲・景雲とも呼ばれます。

吉祥文様の「瑞雲」とは?

「瑞雲」は日本の吉祥文様としても有名です。

着物や帯、工芸品などの柄として、たなびく「瑞雲」が金糸銀糸で彩られます。

吉祥柄では他に、飛雲・渦巻雲・流雲・霊芝雲とも呼ばれます。

4つ目の漢字は「石子」です!

「石子」を何と読みますか?

2つとも簡単な漢字ですが…

もちろん「いしこ」ではないですよ!

「石子」の読み方のヒントは?

1.「石子」をひらがなにすると4文字になります。

2.「石子」の類語には「ジャグリング」が挙げられます。

3.『ひとくいしょう ふたくいしょう』かけ声

正解は…

正解は「いしなご」でした!

「石子」は昔の外遊び。

遊びのルールは、地面に撒いた石のひとつを投げ上げ、地面に落ちる間に他の石とともに拾いつくしていくというものです。

1.それぞれお気に入りの親石を決める

2.「ひとくいしょう(小石がひとつの意)」のかけ声に合わせて親石を放り、落ちる前に子石を拾って親石と一緒に受け取る

3.「ふたくいしょう(子石が2つの意)」のかけ声に合わせて親石を放り、次の小石を拾う

4.子石が全部なくなったとき、最終的に拾った子石が多い子が勝ち!

別名「石などり」「石投げ」「手石」とも呼ばれました。

古くは19世紀の『守貞漫稿(もりさだまんこう)』という風俗史に、童女たちが「石子」で遊ぶさまが記録されています。

女児だけでなく、男児も一緒に遊ぶことがあったそうです。

「石子」は「お手玉」の原型で、地域によっては同一視されます。

5つ目の漢字は「霆」です!

「霆」って何て読むかわかりますか?

音読みでは(てい)と読みます。

ここでは、訓読みを答えてください。

空から光ったり、音が鳴ったりするアレを表す漢字です。

さて、何と読むのでしょうか?

「霆」の読み方のヒントは?

- 平仮名4文字です。”〇〇〇〇”

- 「雷」とも書きます。

- (かみなり)とは読みません。

さあ、何と読むか分かりましたか?

「霆」の読み方、正解は……

正解は……

「いかずち」(いかづち)

です。

「雷」(かみなり)の別名として知られています。

霆(いかずち)の語源は「厳つ霊」です。

「厳」は猛々しい、荒々しいなどを表す「厳し」からきています。

「つ」は助詞です。

「霊」(ち)は、霊的なものや命を表しています。

「霊」(ち)は「水霊」(みずち)「野霊」(のづち)などに使われており、ありがたいと同時に恐ろしい力を持っているものを表現する漢字です。

生き物にもこの力が宿っていると考えられています。

生き物の持つ生命力を「命」(いのち)と表現するのは「生霊」(いのち)が語源だと言われています。

「血」(ち)「乳」(ち)も生命力を与えるものとして「霊」(ち)に関係していると考えられています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました!