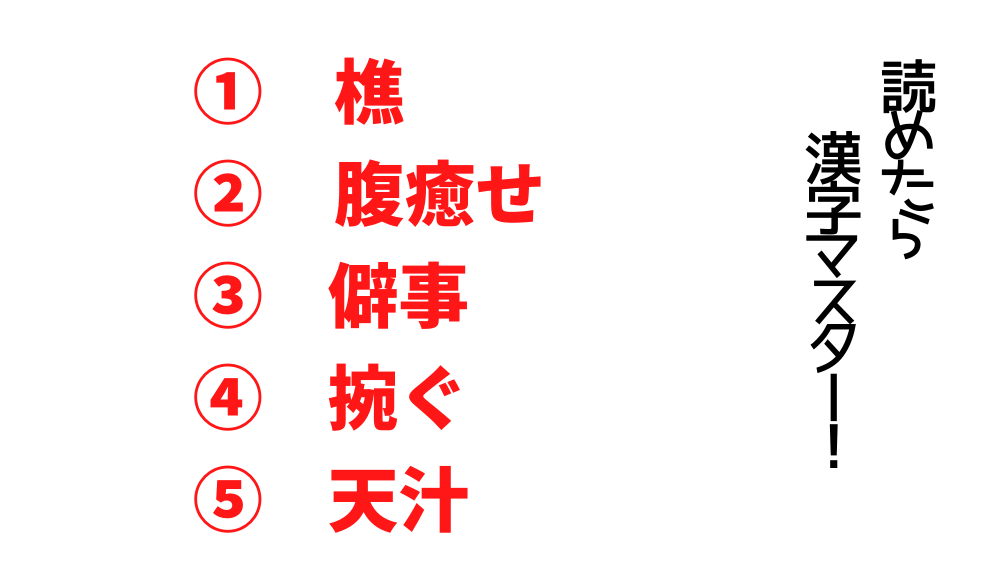

今日の難解漢字は

「樵」

「腹癒せ」

「僻事」

「捥ぐ」

「天汁」

です!

どれもなんとなく読めそうな漢字ばかりですが、

なんと読むか分かりますか?

目次

- 1 1つ目の漢字は「樵」です!

- 2 「樵」読み方のヒントは?

- 3 「樵」読み方のもうひとつのヒントは?

- 4 「樵」の読み方、正解は・・・

- 5 2つ目の漢字は「腹癒せ」です!

- 6 「腹癒せ」の読み方のヒントはこちら

- 7 「腹癒せ」の読み方!正解は!?

- 8 3つ目の漢字は「僻事」です!

- 9 「僻事」の読み方のヒントはこちら

- 10 「僻事」の読み方、正解は・・・

- 11 4つ目の漢字は「捥ぐ」です!

- 12 「捥ぐ」の読み方のヒントは?

- 13 「捥ぐ」の読み方、正解は……

- 14 5つ目の漢字は「天汁」です!

- 15 「天汁」読み方のヒントは?

- 16 「天汁」読み方のもうひとつのヒントは?

- 17 「天汁」の読み方、正解は・・・

- 18 まとめ

1つ目の漢字は「樵」です!

「樵」と書いて、なんと読むか分かりますか? なんと(かぶ)ではないのです! さあ、なんと読むでしょう?

「樵」読み方のヒントは?

ヒントは全体で3文字、「〇〇〇」となります。 ある職業の名前です。今ではこう呼ぶことはかなり少なく、絵本や物語のなかだけの存在 といったイメージがあるかもしれません。 何か思い当たるものはあるでしょうか?

「樵」読み方のもうひとつのヒントは?

最初の一文字目は「き」です。 木偏の漢字であることから、ずばり木に関係する職業です。 これでだいぶ見当がついてきたのではないでしょうか?

「樵」の読み方、正解は・・・

正解は・・・

「きこり」

です!

きこりは森の木を斧で伐採し、それを生活の生業としている者のことです。 現代では単純に林業従事者といえるでしょうか。ただし斧ではなくチェーンソー や伐採機などの機械を使用することがほとんどでしょう。 きこりは昔の童話やゲームの世界では度々登場する職業ですが、 日本でいちばん有名なきこりはやはり北島三郎の「与作」ではないでしょうか。 木を切るときにかけるヘイヘイホーというかけ声がこだまするという歌ですが、 昔ながらの郷愁を感じさせつつ、とても神秘的な情景が浮かぶ名曲ですね。

2つ目の漢字は「腹癒せ」です!

「腹癒せ」の読み方をご存じでしょうか?

「癒す」は通常「いやす」と読みますが「はらいやせ」ではありません。

他の読み方となると…?

さて、あなたには正しい読み方がわかるでしょうか?

「腹癒せ」の読み方のヒントはこちら

- ひらがなで書くと「〇〇〇せ」の4文字

- 怒りを他の何かで晴らすこと

- 乗車拒否された腹癒せにドアを蹴飛ばしてやった

以上の3つのヒントから考えてみてくださいね。

「腹癒せ」の読み方!正解は!?

正解は「はらいせ」です!

通常は「癒(いや)す」と読む漢字を「癒(い)せ」と読むのは難しいですね。

しかし、ヒントで意味や使い方を読むと多くの方が正解できたのではないでしょうか。

腹癒せとは「腹が立つときに、そのうっぷんを他のことで晴らす」という意味。

例文としては以下のようなものがあります。

- 口論の腹癒せに彼のバッグを捨てた

- 注意された腹癒せに上司の悪口を言いふらした

- チクられた腹癒せに自転車をパンクさせた

どれも穏やかじゃないですね。

腹癒せに何かをすると、結局は自分に良くないことが却ってきそうです。

3つ目の漢字は「僻事」です!

「僻事」の読み方をご存じですか?

「僻」は「癖」という字に似ているから「くせじ」?ではありません。

それでは、何と読むのでしょうか?

「僻事」の読み方のヒントはこちら

- ひらがなで書くと「ひ○○○」の4文字

- どちらの字も訓読みです

- 一文字目を使って「僻みっぽい」という言い方をすることがあります

以上の3つのヒントから考えてみてください。

「僻事」の読み方、正解は・・・

正解は

「ひがごと」

です!

平安時代には使われていた言葉で、当時は「ひがこと」と読んでいたようです。

使用例を見ると

- 間違い。事実に合わないこと。

- 悪事。非道。

というように、間違っていることをあらわす言葉です。ただ「僻」という文字が使われていることで、単なる間違いとは違ったニュアンスになっています。

「僻む」は「物事を素直に受け取らず、曲げて考える」という意味があり、「僻」という字には「ゆがんでいる、かたよっている」という意味が含まれています。

つまり、間違いや悪事が「かたよった思い込みによるもの」であった場合に使うのが「僻事」という言葉ということです。

先ほど似ている漢字として挙げた「癖」も「無意識に出る、かたよった好みや傾向」のことなので、少し似ていますね。

「僻事」の読み方、この機会に是非覚えてくださいね。

4つ目の漢字は「捥ぐ」です!

「捥ぐ」って何て読むかわかりますか?

(うで)という漢字に似ていますが、「腕」ではありません。

手へんがついていますので、「手」に関係した漢字のようですが……。

さて、何と読むのでしょうか?

「捥ぐ」の読み方のヒントは?

意味は「ねじってひっぱり取る」です。

「このリンゴは捥ぎたてです」

という場合に使います。

さあ、何と読むか分かりましたか?

「捥ぐ」の読み方、正解は……

正解は……

「もぐ」

です。

「捥ぐ」と似たような意味で、「摘む」(つむ)がありますが少し違います。

「摘む」は「指などで挟んでとる」という意味があり、イチゴやお茶は「摘む」と表現します。

リンゴなどの実をとるときに、簡単にちぎれないものは「捥ぐ」と言います。

いちごなどひっぱったらすぐにとれてしまうものには「摘む」が使われています。

また「摘む」には「あまり大きくならないうちにとってしまう」という意味もありますので、「悪の芽が育つ前に摘む」といった使い方もあります。

「捥ぐ」は「無理やり、力づくで奪う」という意味で「警察が犯人の拳銃を捥ぎとる」というときも使います。

「捥ぐ」と「摘む」は力の入れかたによって使い分けができそうですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

5つ目の漢字は「天汁」です!

「天汁」と書いて、なんと読むか分かりますか?

なんと(てんじる)ではないのです!

さあ、なんと読むでしょう?

「天汁」読み方のヒントは?

ヒントは全体で4文字、「〇〇〇〇」となります。

ある名詞で、ある食べ物を食べる時に使う汁の名前です。

何か思い当たるものはあるでしょうか?

「天汁」読み方のもうひとつのヒントは?

最初の一文字目は「て」です。

この汁につけて食べることもあれば、ちょっと通っぽく塩だけで食べることもあります。

そして「て」で始まる食べ物というと・・・。

これでだいぶ見当がついてきたのではないでしょうか?

「天汁」の読み方、正解は・・・

正解は・・・

正解は・・・

「てんつゆ」

です!

「天汁(てんつゆ)」とは、天ぷらを食べる際につける汁です。

一般的には、だし汁にしょうゆやみりん、砂糖などを加えて、味を調えたものがとなります。

天汁の他にも、天丼、天ざるなど、天ぷらは「ぷら」が省略されがちですね。

天ぷらは寿司にならぶ日本料理の最高峰であることに異論はないかと思いますが、季節ごとに様々な食材を楽しめる料理法ですよね。

肉や魚と違って普段の食事では脇役になりがちな野菜たちが、天ぷらになると一気に主役に躍り出る、これこそがまさに天ぷらの底力です。

もちろんエビやイカなどの魚介系の天ぷらも最高で大好きなんですが、個人的に野菜系で大好きな天ぷらはナスと舞茸です。

春はたらの芽やたけのこも最高ですね。

夏はとうもろこしの天ぷら、秋はさつまいも、冬はれんこん・・・、もう好きな食材をあげだしたらキリがないですね(天ぷらだけに!)。

みなさんの好きな天ぷらはなんですか?

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました!