今日の難解漢字は、

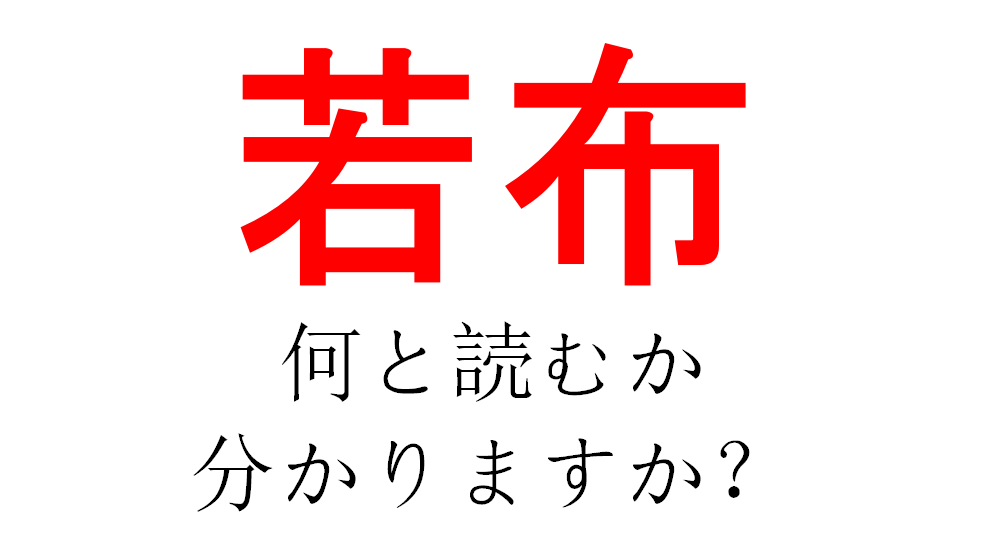

「若布」

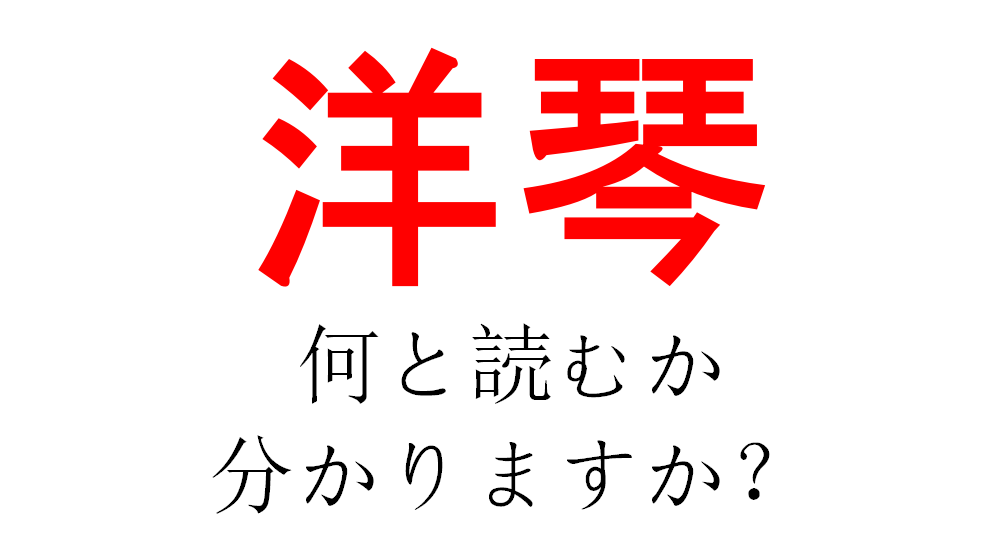

「洋琴」

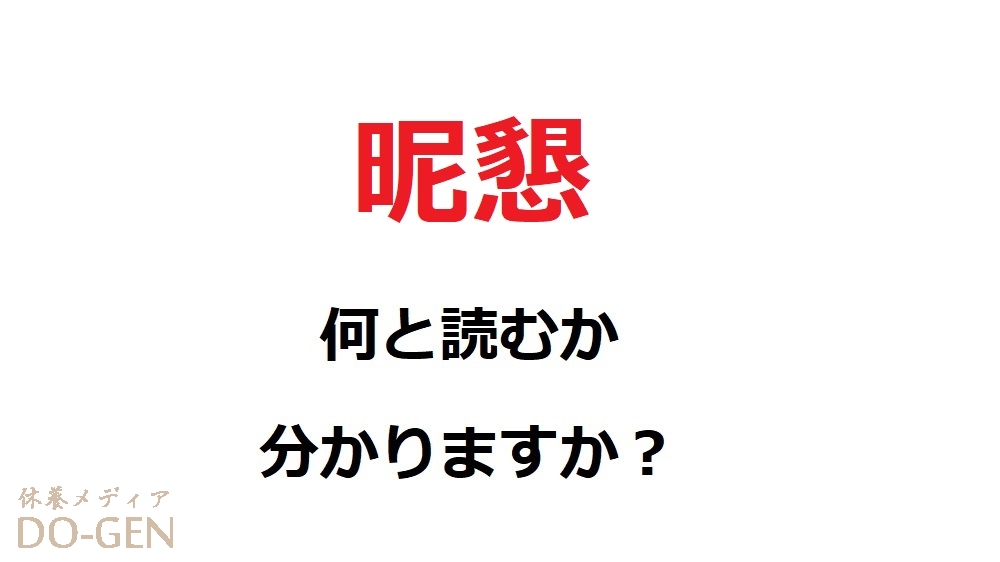

「昵懇」

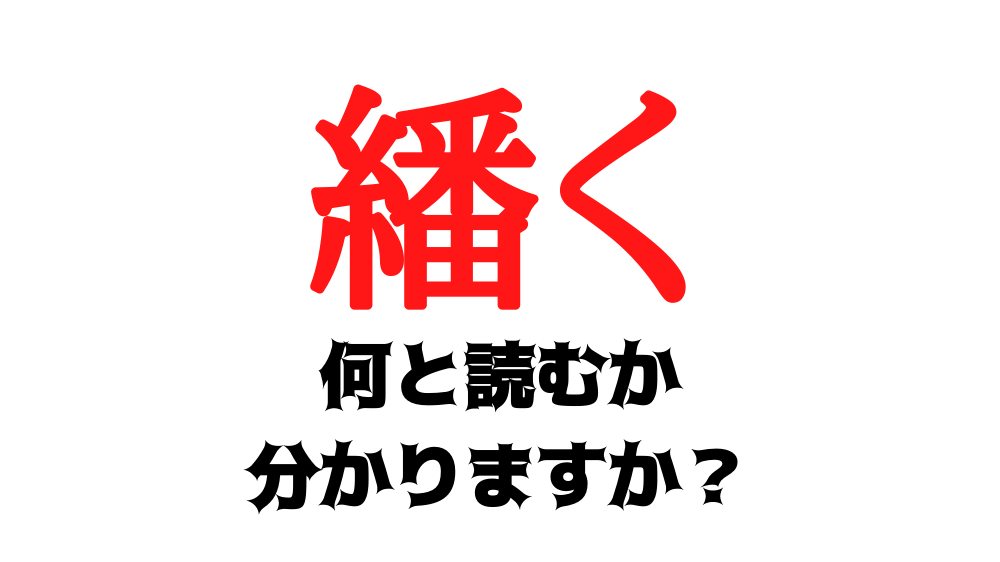

「繙く」

「襁褓」

です!

どれもなんとなく読めそうな漢字ばかりですが、

なんと読むか分かりますか?

目次

1つ目の漢字は「若布」です!

若い布と書いて、何と読むのでしょうか?

布という字が使われていますが、何かの生地ではありません。

言われてみれば「布のように見える」程度のものなので、想像もつかないかもしれませんね。

「若布」の読み方のヒントはコレ!

ヒント① 海産物です。

ヒント➁ 「〇〇〇」3文字です。

ヒント③ お味噌などで定番の具材です。

最後のヒントでもうお分かりですね!

「若布」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「ワカメ」です!

海産物なのに、「海」という字が入っていないのは何とも不思議ですね。

実は「布」という字は、万葉集や古事記にでてくる「布(め)」からきており、その当時は海藻の総称で特にワカメを意味していた言葉でした。

また、「若芽」や「若女」とも表記されることから、若返りの薬としても重宝されてきた歴史もあります。

現在では、養殖が主流になっているので天然の若布はなかなか見なくなりましたが、若返りの薬と言われれば、毎日摂取したくなりますね!

2つ目の漢字は「洋琴」です!

西洋の「洋」に「琴」。パッと見ただけでも何かの楽器ということが分かりますね。

しかも、「琴」というからには「弦楽器」と予想しますが、どうでしょうか?

それではヒントを見ながら「洋琴」の読み方を考えていきましょう!

「洋琴」の読み方のヒントはコレ!

ヒント① 字の通り、カタカナで表記する楽器です。

ヒント② 色は、黒と白で構成されています。

ヒント③ ベートーベン、モーツアルト、バッハなど。誰もが使う楽器です。

「洋琴」の読み方の正解は・・・・?

正解は、「ピアノ」です!

ピアノは、黒と白の鍵盤88個から成る、「鍵盤打(弦)楽器」です。

打楽器といっても、ピアノの本体の中には「弦」があって、その「弦」を鍵盤→ハンマーで弦を叩いて音を鳴らしているので、弦楽器ともいえなくもないですね。

楽器のとしてはかなり大型の部類になりますが、出せる音域は低音から高音まで非常に広く、オーケストラの全音域よりも広いのが特徴です。また、鍵盤の叩き方一つで音色も変えることができるし、一人だけで10個の音まで同時に出せる、まさにパーフェクトな楽器。

有名な音楽家であればもちろんのこと、音楽人であればピアノが弾けることは当然のごとく、皆さんピアノに親しんでいますよね。

ちなみに、ピアノの正式名称は「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ」といい、意味は「強い音も弱い音も出せるチェンバロ」。

音楽用語で「ピアノ」は弱く、「フォルテ」は強く、といった意味があり、「ピアノ」はその略語になりますが、その正式名称だけを見ても、凄さが伝わってきます!

3つ目の漢字は「昵懇」です!

今回の漢字は字面は難しいですが、なごやかな意味になりますよ。

「昵懇」読み方のヒントは?

「懇」は、「懇親会」の「懇」ですね。

問題の「昵」は、なんとなく「泥」に似ていますが、読み方は全く違います…。

「昵懇」の読み方、正解は…

「じっこん」と読みます。

「じっこん」と読みます。

予想外の読み方だったのではないでしょうか?

「昵」には「ちかづく」「なれる」「なじむ」という意味があり、「昵懇」の意味は「親しく打ち解けてつきあうこと」になります。

「昵懇の仲」「昵懇な(の)間柄」「昵懇にしている家」 というふうに使われます。

おもしろいことに、もともとは「入魂(じゅこん)」という言葉が、転じて「じっこん」となり、やがて「昵懇」に変化した、という成立の経緯があるそうです。

「入魂」は「一球入魂」という四字熟語のとおり、「魂が入る」という意味が込められていますね。

なんだかダジャレのようで、筋が通っており、言葉というのは面白いですね。

成立の経緯から「昵懇」は”深い仲”という意味であることが読み取れたかと思います。

4つ目の漢字は「繙く」です!

いとへんに「番」と書いて「繙く」。

普段見かけることがない漢字かもしれませんが、日常的に使われることのある言葉ですよ。

さっそく見ていきましょう!

「繙く」の読み方のヒントは・・・?

「繙く」の意味は、次の通りです。

- 書物を縛っている紐を解く

- 書物の内容を読む

まだ巻物に文書が書かれていた時代、書かれている内容を読むためには巻物を結ぶ紐を開く必要がありました。

そのことから、書物の内容を読むことも「繙く」と表現するようになったのです。

巻物の「紐(ひも)」を「解く(とく)」・・・

「ひも・とく」・・・

もう分かりましたよね!?

「繙く」の読み方の答えは・・・

そうです、正解は「ひもとく」でした!

そうです、正解は「ひもとく」でした!

巻物を結ぶ紐を解く様子からできた文字だなんて、歴史を感じますよね。

ちなみに、「繙く」の意味が「書物の内容を読む」だということに、「あれ?」と違和感をもった方もいるのではないでしょうか?

現代では、「歴史を繙く」「謎を繙く」のように「深く掘り下げる」「背景を解き明かす」という意味でも使われるようになったのです。

時代とともに漢字の持つ意味や使われ方も変化していくのですね。

そんな「繙く」の歴史を繙くのも面白そう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

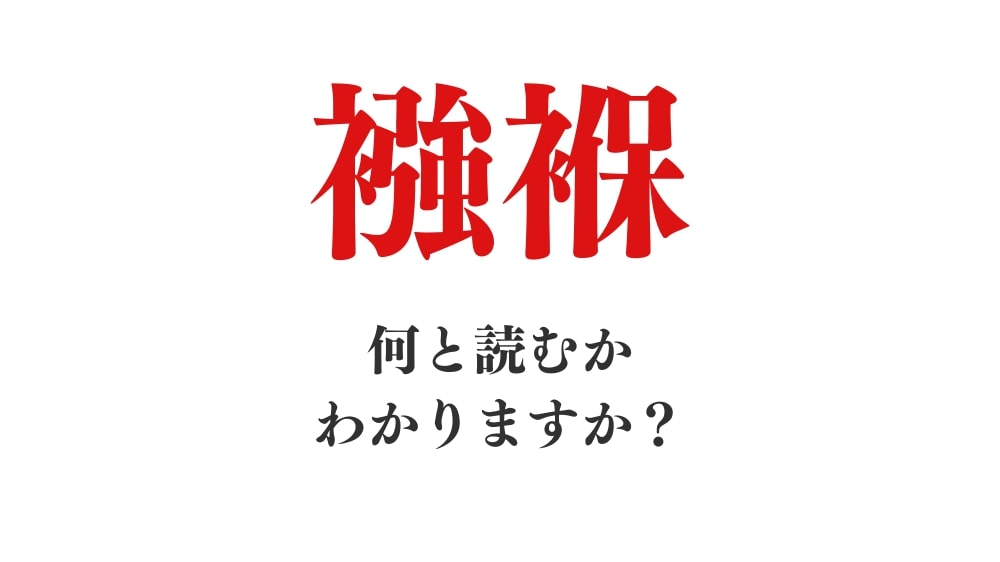

5つ目の漢字は「襁褓」です!

「襁褓」

これ、何と読むかわかりますか?

見たことのない!という方も多いのではないでしょうか。

さあ、あなたは何と読みましたか?

「襁褓」読み方のヒント!

「襁褓」ですが、ある物を漢字で表したもの。

実は、それを使うのは赤ちゃん!

赤ちゃんが使うとは思えない字面ですよね笑

さて、読めるでしょうか?

ちなみに「きょうほ」ではないですよ!

「襁褓」の読み方、正解は…

気になる正解は…

「おしめ」

です!

「襁褓」はみなさんご存知「おむつ」のこと!

赤ちゃんが使う、あのオムツです!

「襁」の文字には赤ちゃんを背負う帯、

「褓」の文字には赤ちゃんををおおう衣という意味があります。

その2つを組み合わせて、

赤ちゃんの着る産着や、おしめを表す言葉になったのだとか。

「襁褓」は「おしめ」と読むのですが、

「むつき」と読むこともあるのだそう。

また「御襁褓」になると「おむつ」と読み方が変わるんです!

意味はすべて同じ、漢字も同じ、なのに

読み方だけが変わるって、ちょっと不思議ですよね。

もし「襁褓」を「むつき」と読んだ方は

立派な漢字マスターです!

ちなみに、一般的には「おしめ」は赤ちゃんが使う物、

「おむつ」は病人などの大人でも使うことがある物

と区別しています。

見慣れない漢字ですが、誰もがお世話になった「襁褓」。

豆知識として漢字も覚えておきましょう!

まとめ

最後までお読みいただき、ありがとうございました!